【北医人物】黄晓军:大医生之路

【编者按】十几年来,人民医院教授、北京大学血液病研究所所长黄晓军和他的团队建立、发展、完善、形成了一个“造血干细胞移植治疗血液恶性疾病”的新型体系——“非去T细胞单倍型移植”。这个方案被国际同行称为“北京方案”,成为国际上治疗血液恶性肿瘤的主流方案,推动了整个行业的发展,获2016年中国医药生物技术十大进展之首。不仅是在中国,在意大利、韩国等几十家海外中心都在应用“北京方案”,全球超过50%单倍型移植病例使用这一技术。

黄晓军领导下的北京大学血液病研究所,已经成为全世界最大的单倍型移植中心。到2016年,黄晓军团队完成了超过3200个病例。单倍型移植的三年无病生存率为68-89%,疗效等同于配型全合的移植。

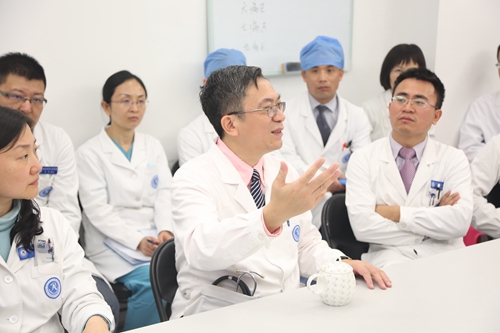

黄晓军近照

主动学习,涨知识,炼逻辑

早七点十分,人民医院清河院区,黄晓军开始查房,身后是十四个医生。

一出病房,黄晓军就开始“挑战”病人的主治医生们。

“为什么使用地米而不选择强的松?地米和强的松的区别是什么?这个知识层面的东西你要首先搞清楚。”

“体温高的原因是什么?第一要查体温曲线,第二排除感染,第三再考虑免疫性,做好诊断。目标清楚你再考虑你的办法,用药。”

“临床是解决问题之道。首先要目标明确,实现目标的方法有很多,不要把方法当目标,不要为了用药而用药。”

“细节决定成败,为什么还要打干扰素?打多长时间?一周两次还是三次?”

查房中,黄晓军无时无刻不在向他的医生们传递成长晋级的“秘诀”和“理念”。

黄晓军习惯走楼梯,从十一层到八层,进出二十多间病房,查看三十六位病人的情况。八点三十,到达五层会议室开始大查房会议,这时查房的队伍已经扩充到三十四人。

每一个汇报的医生都战战兢兢:病人的病史,体温变化,有无皮疹、腹泻,用药情况……一一说明。但这常常遭到黄晓军的批评,原因是“逻辑性太差”。

“汇报病例要进行系统归纳,不要只是罗列症状和用药,要形成诊断。”黄晓军对医生们强调再强调。

黄晓军带领医生们查房

在黄晓军看来,“诊断”是临床大夫们首要解决的逻辑关系。但恶性血液病大多病情复杂、变化快,一个症状出来,医生往往难以立刻做出正确诊断。

“西医是诊断导向型。是什么疾病导致的?病理生理基础是什么?所有一切都要以诊断为中心。如何做诊断鉴别?第一是知识和逻辑,临床上有很多指南。第二靠动态分析,根据病情变化不断评估、检讨、修正之前的诊断。第三靠经验,经验性治疗也是诊断鉴别的一部分。”黄晓军对记者说,“经验就是让你去猜,你觉得它是什么?然后再用逻辑去证实或证伪。”

“好的大夫就是要能做出预判。当病人情况有好转时,要想到可能出现的危机;当病人看似垂危之时,也不要灰心,能找出一线生机。”黄晓军说。

黄晓军骨子里是个“理科男”,喜欢理性,重视逻辑,强调训练。他把每一次出诊、查房、看书、写作、演讲都看做一次逻辑能力的训练过程。“我喜欢写综述,因为这本身就是一个提炼的过程;去作报告,只有三十分钟,必须把一件事说清楚,要讲什么不讲什么这也是训练归纳能力的过程。一百句话归纳成五句话,很不错;归纳成一句话,水平更高!你永远要去不断进步,这就是百炼成钢。”

查房会议

大查房会议往往要持续两个小时的时间,十五个病例一一讨论下来。黄晓军继续不断给他的医生们“挑毛病”。他给医生们提问,挑战和质疑他们的每一个判断。他说:“我给你们提问,答案是什么不重要,解决问题的思路最重要。”

黄晓军要求医生们,每次查完房都应该回去“翻书”,“知识性的东西翻教科书,研究型的东西翻文献。”

主动学习是黄晓军身上的一大特征。在中山医科大学读本科时,黄晓军就善于把书本读“薄”。他喜欢自己看书、归纳,而不是简单听老师讲解。1987年,黄晓军考入北京大学人民医院做研究生。一入学他就自己主动去写综述。进入临床工作后,遇到病人出现发烧症状,找不出原因,黄晓军就去翻书、去学习,想方设法把原因找到。

“医生是一个需要终身学习的职业,现在知识太多了,你需要挑选、聚焦,这就更加需要主动学习。”黄晓军说。

在黄晓军看来,青年医生首先要成为知识丰富、逻辑能力强的“匠人”,能用现有的医学知识、人文精神帮助病人解决问题,然后才有可能向解决未知问题的“医学家”迈步。

挑战禁区,艰难起步

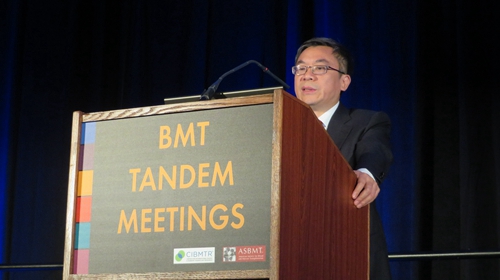

2016年黄晓军教授在“美国骨髓移植会议”作大会发言

2016年2月18日,“美国骨髓移植会议(ASBMT)”在夏威夷檀香山开幕。这是国际血液研究领域中的顶级学术会议,在黄晓军之前,还从来没有中国人登上过这个会议的演讲台。这次,他应邀介绍了团队的研究项目“不去T细胞单倍型造血干细胞移植供者优化选择体系”。这一移植方案,从2015年开始,被国际医学界称之为骨髓移植的“北京方案”。

骨髓移植,也就是造血干细胞移植,是治疗白血病等恶性血液病的最有效手段。按照传统理论,骨髓移植需要供者和接受者的HLA(人类白细胞抗原)一致。但这种相合的几率在父母与子女之间只有1/2,兄弟姐妹之间只有1/4。中国独生子女家庭多,供者来源就更加稀少。

要解决供者来源问题,最好方案就是单倍型。

所谓单倍型移植,简单说是在HLA不完全相合的情况下进行移植。因而患者的父母兄弟姐妹都可以成为供者。但单倍型移植后,排斥率高达70%-90%,抗宿主病发生率高,患者生存率只有HLA相合移植的三分之一。因此,单倍型虽是研究的热点,但也同样是研究的雷区。

上世纪80年代开始,各国白血病专家研究的主要思路是去除导致排异的T细胞。1994年,意大利医学专家Aversa首先实现了去T细胞骨髓移植。这样就不会出现抗宿主的问题,但这也带来了一个问题——感染排斥复发升高。

黄晓军也重复了意大利的技术方案,但没有获得很好的疗效。

“我们当时都是跟着老外走,但老外的方法不灵,我感觉大家对单倍型都没有什么信心了。”当时黄晓军三十几岁,事业刚刚开始。“当时我跟几个朋友吃饭开玩笑说,咱们又得上山打游击了。”

1978年,美国科学家托马斯正式提出骨髓移植根治白血病的方法,而今却因找不到供者不得不退回化疗的道路,这不是技术落后吗?初生牛犊不怕虎,黄晓军觉得必须得把单倍型搞定。

“搞不定我们就没饭吃了。”就在这样一个简单想法的驱动下,黄晓军决定另起炉灶——“用中国的思路去解决这个问题!”

现在黄晓军回忆当年那股闯劲说:“创新更多的是一个需求、一股勇气、一种力量,是一个打破旧规则、动了别人奶酪的一个过程。”

黄晓军“中国的思路”是——“我们能不能把T细胞的功能暂时管控起来,让它在早期不产生抗宿主病。等过一段时间它们适应了,我们再把T细胞功能放出来,然后让它慢慢去抗肿瘤、抗感染。所以我们锁定了G-CSF。”

G-CSF是粒细胞集落刺激因子,最早被用作外周血造血干细胞的动员剂。外周血内含有的T细胞数量是骨髓中的十几倍,但移植后发生抗宿主病的几率却并没有显著差异,因而有人推想,G-CSF使得T细胞的功能发生了改变。

1996年,黄晓军开始带研究生,他按照自己的想法,带着学生们做起了体外实验,对G-CSF的机制进行系统的免疫耐受研究。

此时的黄晓军名气不大,经费不足,只有一个想法和一些初步的研究,他申请的项目,都没能获得批准。

2001年前后,黄晓军从北大医学部申请到八万元创新基金。“当时柯杨副主任听完我的汇报后,把我叫一边问,你这个东西有基础吗?我说,有。她说,那行,你试试吧。”

这个项目的成功申请给了黄晓军极大信心。“成长过程需要台阶,这对我来说就是一个很重要的台阶。”

日后,在此基础上,黄晓军申请国家“863”课题、国家自然科学基金,获得创新研究群体项目资助,手握科研经费何止千万,但这最初的8万经费,如同种子,落地生根。

敢于担当,感恩病人

黄晓军为病人诊断

2001年,黄晓军遇到了第一例实现“北京方案”的病人。

X先生是一个做完自体移植后复发的病人,各种药物对他都无效。黄晓军对他说:“我们尽力使用药物治疗,但疗效不乐观。如果要解决问题,最好的办法就是做异体移植。”

但X先生是独生子,没办法找到HLA全相合的异体供体。因为有体外试验的基础,黄晓军认为,用G-CSF来诱导免疫耐受,进行单倍型移植或许能成。

X先生非常积极。“他问我,能不能考虑让他父亲给他提供造血干细胞。”

但这时,黄晓军开始犹豫了。“我还真不一定敢做,对于G-CSF的机制我们还不是太清楚,可能有用,但也不一定。”黄晓军非常坦诚地告诉病人他的顾虑。

“黄大夫,我这个病从一开始就是你给我治疗的,我已经活了两年多了,这次复发,如果不做我也就没机会了。即便做不好,我觉得你也积累了经验,所以你就大胆地去做吧!”X先生同样坦诚地对黄晓军说。

就在这样彼此真诚的沟通下,在患者的鼓励下,黄晓军决定跟病人一起承担风险。

很幸运,他成功了。

这给了黄晓军很大的震撼。“因为病人对生命的渴望、对我的信任,才使得我有勇气能够跨出这一步。如果没有这些,我可能永远停留在体外,我可能永远停留在动物实验,甚至有可能永远停留在想象之中。”黄晓军说。

现在,黄晓军常常鼓励他的医生们要有担当。他视“风险”为“挑战和机遇”,他说:“一个医生如果不敢面对风险,他绝对不会成为大家。大部分人被风险压下去了,只有顶着风险的人才能冒出来。”

但黄晓军说的要有担当,也不是什么都担当。他常说,医患是一种互动游戏,医患沟通非常重要。

门诊中,有病人纠结是用骨髓库里的全相合还是用家人的半相合,黄晓军会首先问病人的倾向性。需要病人做决定的事情,医生不能代劳。

查房时,病人顾虑一种进口药物的使用风险。黄晓军说:“医疗过程就是冒险,你怕,我们比你还怕。”

“医生不是神。”黄晓军常说,“医生治得了病,救不了命。”他非常清楚医生的职责:有时治愈、常常帮助、总是安慰。因而,他也就更强调医患沟通、取得病人信任的重要性。

他至今记得二十多年前,他为抢救一个病人三天三夜没睡,可病人还是过世了。当他向病人家属提出进行尸检的希望时,病人家属对他说:“黄大夫,要是别人提这个要求,我肯定不会同意的。但是你对我女儿特别好,你要做尸检我同意,只是我有个要求,你今晚就做,做完明天早上缝好,别让她妈妈发现了,否则我就做不了主了。”

这几句话让黄晓军非常感动,这让他知道,医生的付出,患者和家属都看在眼里;这更让他明白,患者对医生的信任是开展医疗活动的基石。

黄晓军很少对病人笑,查房时简单一句,感觉怎么样?看门诊也常常是一脸严肃,只是见到小患者会夸上一句,真可爱,或者问,怎么又哭鼻子了?

他不是那种“和蔼可亲型”的大夫,但他是那种把病人装在心里,时刻想着给病人解决问题的大夫。现在,即便已经是名震世界的大专家、领导两百多人的研究所所长,黄晓军每天最放不下的依然是这些病人。

他保持着一周三次门诊的节奏。周一到周五,只要他在北京,你每天都能在病房看到他。甚至,周一在深圳出差,周三在香港还有会议,但黄晓军周二还要回一趟北京,因为这里有病人他要回来看一眼,还有门诊,他不想耽误。

门诊上,有病人病情恶化,急需住院,没有床位,黄晓军会先让病人离开诊室,接着立刻电话联系落实,十分钟后,病人家属敲门,含着泪说感谢。

对于病情复杂的住院病人,黄晓军要求医生们每天向他汇报情况。车上、会议间隙,他挤出所有能挤的时间,分析判断二十多个病人的病情走向,指导医生注意事项。

黄晓军对病人,看到的不仅是“病”,而是患了“病”的人。门诊上,一位父亲带着一个十几岁的孩子来复查,他会挤出时间来叮嘱他们尽量想办法让孩子回归学校。

“病人感谢我,把我当成他们的救命恩人。但实际上我内心想说的是,我应该感谢的是病人!因为他们用生命让我完成了我的创新之举。”在一次公开演讲中,黄晓军这样说。

群居不倚,独立不惧,“北京方案”输出世界

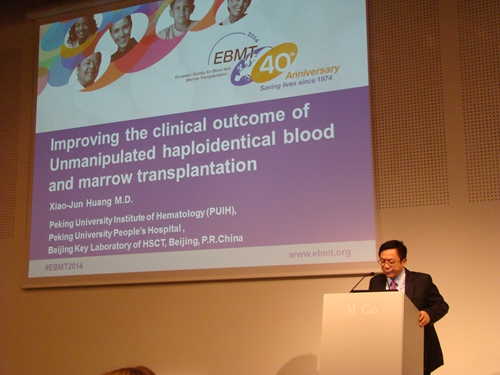

2014年黄晓军教授在欧洲骨髓移植年会作大会报告

2001年,黄晓军的第一例“不去T细胞单倍型造血干细胞移植”病人,奇迹般地活了下来,康复出院。

黄晓军很欣喜,也很谨慎,小心翼翼。“这就有希望了,慢慢地,我们做第二例,也是复发的患者。”这一年,黄晓军完成了五例单倍型移植。

“完成第一例、第二例,并不代表你就成功了,一个好的临床方案需要持续稳定的效果,所以,我们的故事才刚刚开始。”黄晓军说。

2004年,案例数达到一百例时,黄晓军在一个小型内部会议上通报了他的结果。

但黄晓军的数据,没有得到同行的认同。他们在私下说:“你还真相信黄大夫那个结果吗?我们都做了这么多,怎么就不行呢?”

受到质疑和挑战,当时的黄晓军觉得自己很“冤”,但经历之后,黄晓军体会到:“科学讲究重复性,创新必然经历非议。新的东西本来就不完善,越多的质疑和挑战,越能帮助你尽快成长。”

事实和数据能够说明一切。黄晓军团队的成功案例数,继续上升。

2007年,黄晓军正式向媒体报告好消息:造血干细胞移植供者来源难题破解,北大人民医院血液病研究所建立“HLA不合造血干细胞移植技术体系”,从配型、抗排斥、抗感染、复发等诸多环节有效解决了难题。

此时,国内的跟随者也越来越多。下一步,黄晓军要带着他的方案,征服世界。

从2009年开始,黄晓军应美国MD安德森癌症中心邀请去作报告。在当时,MD安德森癌症中心是全球最大的干细胞移植中心,水平最高、知名专家最多。

2009年黄晓军去时,这里专家对他的态度是:既有怀疑、不相信,但又觉得奇怪,还想听听。他们私下的评论是:“中国人的结果你也信?”甚至一次会议上,一位美国专家“引经据典”表达他对结果的不信任,“恨不得就直接说你的东西作假”。

尽管英语不算“灵光”,黄晓军却并不畏惧,他认为,这就是中国人发出声音的机会!除了争取“说”的机会,他还做了一件事,那就是“坚持”。他坚持自己的方案可行,并不断地完善它。

“团队也会有人说,我们现在做了这么多,可是老外都没做,我们是不是要放弃呀?我说你这是机会主义者、投降主义者!必须要有坚定的革命意志,要相信红旗一直能打下去,怎么能自毁长城呢?不要以为别人都是好的,他们一定有弱点没有给你展示。”黄晓军从来不相信“国外的月亮会更圆”。

常英军是黄晓军的博士生。2016年,国际临床肿瘤学顶级期刊 Journal of Clinical Oncology (简称 JCO ,IF="18.4)在线发表了“单倍型造血干细胞移植术后基于危险分层预防移植物抗宿主病(GVHD)”前瞻随机对照临床研究成果,常英军和许兰平为共同第一作者。

这一研究利用细胞标记预警预测,筛选高危患者进行“精准预防”,使高危组移植物抗宿主病发生率大幅降低,极大地提高了移植安全性,为“精准医学”走入临床提供了可借鉴的成功范式。

这个研究历时三年,共纳入228例患者,根据移植前分子标记分为“高危”“低危”两组,高危组进一步随机分为预防组和对照组。研究发现,小剂量激素降低了GVHD的发生率。

“我们在写文章时,有国外专家建议我们去掉‘低危’组别,并认为我们的文章只能发表在一个级别较低的期刊上。但黄大夫认为去掉‘低危’组别,就失去了‘危险分层指导’的意义。黄大夫就坚持了我们最初的理念,最终我们的文章也在 JCO 上发表。”常英军佩服黄晓军的“坚定不移”。

在黄晓军的坚持和团队的努力下,研究成果接踵而来:

他们证明了G-CSF和抗胸腺球蛋白诱导免疫耐受、外周血和骨髓移植物混合应用是移植成功的关键,初步阐明上述因素通过调节性T细胞、髓源性抑制细胞等发挥作用;

单中心研究证实单倍型移植治疗急性白血病总生存率优于单纯化疗及脐血移植,达到了与非血缘供者移植等同的疗效;

他们建立了基于G-CSF诱导免疫耐受治疗再生障碍性贫血及白血病的其他原创性预处理方案;

他们在国际上首次证实供者淋巴细胞输注可安全用于单倍型移植后白血病复发的防治;

他们提出被国际认可的单倍型供者优化选择原则:即首选年轻、男性、非遗传母系抗原不合供者,证实基于白细胞抗原相合程度的传统选择理论不适于单倍型移植;

他们建立了国际原创、以分层乃至个体化治疗为特色的移植后白血病复发及移植物抗宿主病新型防治体系。

这些成果发表于骨髓移植最高水平的 BBMT 和 BMT 以及血液学最高水平期刊 Blood 等杂志上。其中“供者优化选择原则”于2014年以封面焦点论文形式发表在 Blood 上。

数据显示,北大人民医院血液所接受单倍型移植治疗的标危白血病患者的三年无病生存率达到68-74%,高危白血病为49%,优于同期M.D Anderson、Johns Hopkins等国际著名移植中心。

黄晓军团队的成果推广至全国绝大多数移植中心作为临床常规应用,推动了我国造血干细胞移植领域整体水平的提高。

事实胜于雄辩,随着黄晓军方案的不断完善,成功案例的不断增多,可复制性的不断增强,国际“大佬”们逐渐改变了他们的“刻板成见”。

去T单倍型相合移植的免疫学理论奠基人——以色列学者Yair Reisner教授也指出:“北京的黄晓军等建立的单倍型相合移植方案降低了死亡率、提高的长期生存率。”

2013年,意大利团队重复出了黄晓军团队的结果。意大利学者Velardi教授评价认为“取得了很好疗效”。

黄晓军的这一方案也被写进了国际权威教科书,并在意大利、以色列、法国、日本、韩国、泰国等国家的海外中心得到推广。

2015年,国际会议上明确以“Beijing Protocol”即“北京方案”来命名北京大学人民医院建立的单倍型相合移植体系。

2016年,世界骨髓移植协会(WBMT)主席Kodera推荐 “北京方案”作为缺乏相合供者的可靠方案。

美国明尼苏达大学Blazer教授在 Blood 评论:“(北京方案)基本解决了供者来源缺乏的世界性难题,单倍型移植将迎来快速发展。”

“可以这么说,我们的工作让全世界的血液的老大们已经接受了单倍型是可行的。”黄晓军说,“这就是一个成长的过程,你会感悟到很多东西,也会因此变得更为强大。”

“带不出团队,就是我所长的失职”

黄晓军和血研所的科研团队

2016年,以黄晓军为学术带头人的“造血干细胞移植的应用基础研究”团队获得国家自然科学基金“创新研究群体”项目资助。这是目前我国学术影响力最大、竞争最为激烈的创新人才类项目。

2005年,黄晓军接任北京大学血液病研究所所长一职。“黄所”,现在是很多人对他的称呼。

黄晓军常说:“考核我作为所长干得好不好,不是看我个人成绩是否突出,而要看我是否带出了一个人才团队。”

“刘开彦教授非常有全局观,能hold住,国际影响力很高。我们的张晓辉教授,兢兢业业,抓临床、带队伍,很有影响力。我们的许兰平、江倩、江浩、路瑾,在他们的领域里都是国内非常棒的专家。我们的王昱非常聪明,是后起之秀。我们的常英军大夫,基础和临床相结合的能力非常强。还有赵翔宇、孔圆也是大夫出身,他们转化研究的能力也在非常快速地发展。”说起团队成员,黄晓军如数家珍。

黄晓军评价自己的团队:一有理想,二很团结。这体现在每一个成员工作起来都很“拼”。“我们的临床任务非常重,很多人晚上八九点才回家,周六日还会经常过来。当然我也老说他们,不能老这样,老这样你们家里人不得提意见要吵架。”黄晓军说这话时,透着一股骄傲。

血研所的人确实跟别人不太一样。下乡支边,临床工作相应轻松些,他们就紧着时间看文献、写文章。飞机上,“黄所”都不浪费一分一秒地读文献了,你好意思看电影吗?黄大夫数十年如一日,一大早到病房,每天忙得就吃一顿饭,其他人也就如张晓辉所说:“大冬天,我们起早贪黑,基本就没见过太阳。”

“外面人会觉得我们很crazy,他们说,黄大夫真有本事,你们怎么就真的心甘情愿天天这么干活。”王昱笑称。

赵翔宇说:“我觉得我要是不好好干活,都对不起黄大夫发我的钱。”

不仅是钱,黄晓军的身体力行,他对团队成员的付出,让每个人看在眼里,记在心上。“他教给我们那么多东西,让我们在同行中出类拔萃,那我得还啊,我得报恩啊!就这么种感觉,时间长了,就真的内化成自觉的行为了。”王昱说。

黄晓军很严厉,他自认“性格强势”,关起门来“训”医生毫不留情。但在外面,所有他能为团队成员争取的利益,他一个也不放过。

有国内外会议发言,黄晓军尽量争取让中青年“抛头露面”;患者感谢他,他首先说的是“团队足够用心”。

黄晓军管理团队,很擅长“让团队成员们各尽所长”。“每个人都有自己一个独立的、感兴趣的方向。”常英军说。

“他能把你的长处发挥到极致,对于你的短板,他也会替你想办法去挖掘,实在挖掘不出来就规避,临床和科研上都是如此。” 王昱说。

2013年底,北京大学人民医院清河院区正式投入使用,王昱担任病区移植部临床常规工作主要负责人。事实上,在一年前,黄晓军就开始“谋篇布局”,派王昱到航天中心医院尝试管理。

“她展现了非常强的知识能力、逻辑能力,管理能力也有提高。”黄晓军如此评价王昱。

在团队核心成员的小组会上,黄晓军鼓励他们:“既然把你们放在重要岗位上,就要勇于承担责任。要不断给自己塑形,形成自己的特色。一群努力的、优秀的人聚在一起,同舟共济,才会形成一个团队伟大的力量。”

“我们以解决病人的问题为导向,这是我们的优势;我们的弱势在于丰富度还不够,基础研究虽有进步,但还是偏弱。我们还需要把年轻人再往前推一推,有更多的领军型人才。”黄晓军说。

黄晓军有理想,但这个“理想”他从不细说。在他看来:“理想是一种模糊的精神力量。”在一次演讲中,他这样说:“因为有理想,所以我们从上医学院开始,我们就希望给病人解决问题;因为有理想,我们渴望解决全球未曾解决的医学难题;因为有理想,我们发展创建形成了一个有理想的团队,使得我们在科学探索的道路上无所畏惧,永怀信心!”

(作者:徐璐 来源:《北医人》第66期)

编辑:玉洁