【博言厚道】心高志远,不辱使命——访北京大学第一临床医学院朱学骏教授

医学部“爱·责任·成长”主题教育活动研究生专场特别推出【博言厚道】系列。活动组织研究生对医学名家进行专访,并将内容通过新媒体平台发送与推广,引导广大研究生思考学术理想,探讨科学人文,寻找与读写医学人的厚道精神,助力研究生成长。本期活动,同学们专访了北京大学第一临床医学院终身教授朱学骏。

前言

北京大学第一临床医学院朱学骏教授具有丰富的临床实践经验,他从医50余年,一直在临床及科研一线致力于皮肤科学的研究与教育工作,成绩裴然, 2007年荣获中国医师奖,入围中国工程院院士候选人,2013年荣获北京大学国华杰出学者奖;他桃李满天下,着眼于培养学生的终生学术能力,教育学生做全力为患者解决痛苦的高尚医者,2006年被教育部及国务院学位委员会授予全国优秀博士学位论文指导教师,2007年荣获北京大学医学部桃李奖;他热心公益事业及医学科普,用网络媒介发挥余热为公众服务,2015年评为“首都十大健康卫士”、“最受欢迎在线名医”,2017年荣获荣耀医者科普影响力奖……

朱学骏教授是北医厚道医生的杰出代表,深受同道和后辈尊敬。在教导学生时,朱老师有哪些思考?在个人专业成长道路上,他是怎样与现在的专业结缘并找准自己的定位?结合自身成功经验,朱老师给予北医研究生的成长希望是什么?带着这些问题,我们专访了北京大学第一医院朱学骏教授。

(以下内容以朱学骏教授为第一人称整理)

从医路上的恩师

我选择医疗行业,近乎没什么悬念。家父是留法医学博士,一辈子钟爱医学事业,一生离不开病人,一生与书为伴,全身心地奉献给了皮肤科事业。受家父影响,我兄妹中有三人都以医生职业为愿景成长着。当时从医的门槛很高,1959年我如愿进入国内医学的最高殿堂——北京医学院,实现了人生的第一个梦想。

1965年经过了六年严格的训练,我留校北大医院皮肤科。是历史的机遇,使我在职业生涯的启蒙阶段就得到了我国皮肤科学泰斗胡传揆教授的指点。原来,1965年发动文革,身为北京医学院院长的胡老,作为学术权威下放到了北大医院皮肤科。胡老对学科的发展极具战略眼光,又十分注重对年青人的培养。对刚迈入皮肤科门槛的我,他专门从医科院皮研所请来了回国不久的美藉华人李恒英教授,从理论到实践一对一教我免疫学。特别使我感动的是,胡老曾亲自二次请我吃饭,谆谆教导、语重心长,令我终身难忘。胡老高瞻远瞩,对年青学子的关心,是我一生宝贵的财富。

王光超教授自50至80年代后期(除文革期间外),一直是北大医院皮肤科主任。王光超教授不但学识渊博、治学严谨,而且和蔼可亲、平易近人。记得70年代初,医院恢复正常秩序后,王光超教授就像慈父一样亲自带我为病人换药、上药。有的天疱疮患者,周身糜烂,散发出一股令人难闻的恶臭味。但王光超教授从不嫌弃。每次查房,总是耐心指导,诲人不倦。王老处处待病人似亲人,严于律己、宽于待人,是我一生学习的楷模。

倾心待患,成就无悔人生

我喜欢接受挑战。在我看来医生本身就是一项极具挑战性的职业。生命的重量赐给医疗行业神圣的意义。生命是宝贵的,有幸能成为扶助生命的医生是无比荣耀的一件事。把病人从死亡线上挽救过来,是一个对医术、医德、医风的全方位挑战。所以医生们也应当珍惜自己的声誉,倾尽全力救死扶伤,为人民健康构筑保障之盾。

当我们穿上白大衣面对病人,就是在接受挑战!我喜欢挑战自我、挑战极限,遇到疑难杂症,往往病情越复杂,就越“兴奋”,甚至可以达到废寝忘食、夜不能寐的境地。比如我攻了一辈子的大疱病,在五六十年代,死亡率是很高的。大疱病虽然是个皮肤病,但它的诊治需要综合免疫学、病理学、内科学、药理学等多方面的知识。经过了30余年的努力,我们疱病组已总结出一整套适合我国国情的诊治方案,将一个疑难重症转让化成一个可以治愈的疾病。我还在国际上首次揭示了副肿瘤性天疱疮由肿瘤产生自身抗体,导致严重病变病的机理,由此提出的治疗方案大大降低了本病的死亡率!

医生的职业是崇高的、神圣的。但医生又是一个平凡的人、一个普通的人!人与人是平等的,世上只有社会分工的不同,但无高低贵贱之分。认清这一点,平易近人就不难做到。用心对待每一位患者,真心自然可以换得尊重。北医人都该有这样一种情怀。

以一个抽离的视角来看今天,市场经济对各方面的影响是不可小觑的,但我认为医生的使命是救死扶伤,不是你有钱,我就给你治;没钱,就把你拒之门外。医疗行业难以绝对避免市场经济的影响,但我们作为了解它深刻本质的人,应该维护它的特殊地位。古希腊先哲柏拉图曾说:“医生,若非全力为患者解决痛苦,而是考虑自己的利益,他就不是真正的医生。”

因材施教 统筹全局

培养研究生,首先要明确其目的是为国家培养人才,而不是给导师招劳动力。所以研究生进科以后,我会先考察数月,综合学生的特点拟定课题,充分发挥其长处,为将来的发展多构造蓝图。我做科主任时就强调十个字:出主意,用人,筹钱,抓精神。注重科室内整体的建设与发展。当学术带头人,一定要站在学术的制高点,有宽广的视野,这样才能把先进的观点、最新的技术带给学生们。我认为带研究生起点一定要高,要站在历史高度看学科的发展方向,选好课题。上世纪末,关于基因的遗传学研究处于初始阶段,我抓住了这个机会,很快我的研究生一个个都在这方面做出了高质量的工作,有的是国际原创,发表了高因子的SCI文章。但我对研究生的培养并没有到此结束,而是根据他(她)的特点进一步规划今后的发展方向,并为此做准备。我常说:“研究生论文通过答辨,拿到学位证并不是终点,而是事业新的起点。”

培养研究生是教给学生研究思路、研究方法,文章是水到渠成的结果。个别研究生导师对学生缺乏长远考虑,整天关在实验室里做老师的课题,为一二篇SCI奋斗。我认为一个好的导师,要对学生的终身事业及学术发展负责。不但要教书、更要育人,学生做人做事的方法和态度,开展工作的思维和逻辑,都要在导师指导下得以塑造。一个人有了正确的人生观、有科学的态度、掌握了科学的方法,就能做出成绩。这样的人多了,整个学科才能发展。到我科来的进修医及短期学习的同道们,都觉得北大医院皮肤科的力量搭配很好,老中青结合、层次分明,而且各个领域都有领军人。实际上这种人材梯队的建设是倾注了深入思考,长期顶层设计的结果。

发挥余热 回报社会

我是一个闲不住的人。我常说,医师是职业生涯最长的工种之一,以皮肤科医师来说,只要身体好,看得清、听得见,就可以继续职业生涯。而且,年纪越大,经验越是丰富,越受患者青睐。我科王光超教授在88岁高龄还出门诊呢!而且,皮肤病有一个特点,在不少情况下,只要提供几张清晰的照片,就可以大致作出诊断,提供治疗意见(当然是咨询意见)。就这样,2011年11月,当我从中国皮肤科医师协会会长卸任后,在新浪开设了微博“皮科大夫朱学骏”,每天坚持回复问题。六年来,回答了19300余个问题,拥有70余万粉丝,每天浏览本人微博的人数在40-50万左右。这么做的初衷是由于门诊数量有限,而且一号难求,微博这样一个形式正是利用网络,把资源运用到最大化。通过微博普及了皮肤保健及常见皮肤病的防治知识,受到了网民们的欢迎:“很感动这么长久地坚持为患者答疑,医者仁心!厚德载福!” “朱医生,您这样不求回报坚持不懈的帮助广大病人,太让人敬佩了!一颗伟大高尚的心灵!”“尊敬的朱教授:在大洋彼岸给您深深鞠躬,我每天在看您的微博,为中国有您这样的好医生和善良而自豪。”

有人说,无偿服务会贬低医生的价值。毕其一生,我的医术故然得益于大量的阅读,但更多来自实践,有成功的喜悦,但坦率地说,我从失败中学到的要更多,而且更为深刻、难以忘怀。因此,开微博实际上是一种回报,感谢伴随、哺育了我成长的同胞们。再则,我认为人生的价值在于对社会的贡献。虽然我每年有相当多时间出差在外,但无论何时何地,我尽力做到有问必答。这种纯粹出于初心、剥离了功利的行为自然而然就能坚持下来。在76岁的高龄,仍能为社会尽一份绵薄之力,这是我的荣幸。

寄语

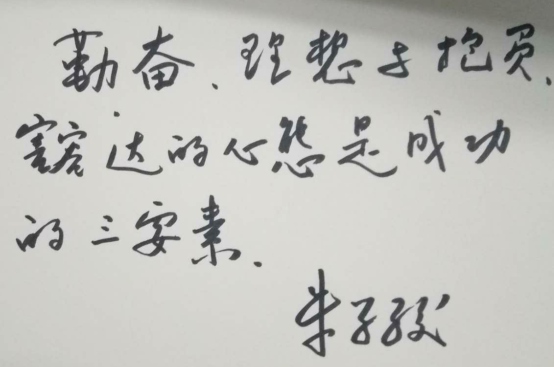

我将自己的成长之路总结为三条,也是给研究生的三点寄语。首先是勤奋:当你的职业能主宰一个人的生命时,就意味着责任,需要加倍的付出。勤奋是可吸引到美好事物的天然磁石。谁想改变命运,就得勤奋工作,否则将一事无成。“天道酬勤”,上天会酬报勤奋的人。第二是理想与抱负:要有“成名医,当大家”的雄心大志。心高志远!追求的目标越高,你的才智就发展越快。“十年磨一剑”!要脚踏实地,要有坚定的信念,朝三暮四,一曝十寒是不能成大事的。最后一条是乐观、豁达的心态:人的生命是短暂的。人生的价值应体现在对社会、对他人所作的贡献。在行医路上,要做到胜不骄、败不馁。医生面对的是患者,一定要处理好人际关系,与人为善、乐善好施;想患者之所想,急患者之所急;待同事彼此尊重,彼此信任,和谐相处。我常讲七巧板规则,每个人都是独一无二的一块板,颜色和形状都不同,彼此取长补短,会成就一个完美的整体。做人要懂包容,真正的竞争会推动发展。我想对研究生说,短短的几年时间,请你们一定要珍惜,北医是一片沃土,今天您们是小苗,明天希望成为参天大树。在你们身上,寄托着祖国的未来!

最后分享一句奥斯特洛夫斯基在《钢铁是怎么炼成的》中的名言,与大家共勉:“人最宝贵的是生命,生命对于每个人只有一次,人的一生应该这样度过:当他回忆往事的时候,不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧”。

人物简介

朱学骏教授:北京大学第一医院终身教授,主任医师、博士生导师。

1959-1965年就读于北京医学院医疗系,毕业后在北京大学第一医院皮肤性病科工作至今,1980年-1982年在美国纽约大学医学院皮肤科作访问学者,1994年度获卫生系统有突出贡献的中青年专家称号。现任中国医师协会毕业后继续医学教育皮肤科专业委员会主任委员(2015-)

曾任北京医科大学第一临床医学院副院长(1991-1999);皮肤性病科主任(1998-2005);北京大学医学部皮肤与性病学系系主任(2005-2011);中华医学会皮肤科学会北京分会主任委员(2000-2008);中国医师协会皮肤科医师分会会长(2008-2011);中华医学会皮肤性病学分会副主任委员(2006-2009),第八、九、十届国家药典委员会委员(2001-2015);亚洲皮肤科协会理事,司库(2003-2008);国际美容皮肤科协会(IACD)副主席(2005-2011),美国及德国皮肤科协会国际名誉委员。

在国内外发表论文400余篇(其中国外100余篇)。主要著作有《中国皮肤病性病图鉴》(2018年第3版)、《皮肤病的组织病理学诊断》(2016年第3版)、《实用皮肤病性病治疗学》(2017年第4版)等十余部,参与“中国国家处方集”副主编(2018年第2版),“临床用药须知”皮肤病学部分主编(2017年版),“中国大百科全书”皮肤病学部分主编(1993年第2版,2018年第3版)等十余部著作的编写,主译大型著作“Mckee皮肤病理学-与临床联系”及“Bolognia皮肤病学”。

(采访:李常有 杜亚婷文字整理:杜亚婷 张于君)

编辑:韩娜