【博言厚道】责任创新,服务患者——访护理学院李明子教授

医学部“爱·责任·成长”主题教育活动研究生专场特别推出【博言厚道】系列。活动组织研究生同学对医学名家进行专访,并将内容通过新媒体平台发送与推广,引导广大研究生思考学术理想,探讨科学人文,寻找与读写医学人的厚道精神,助力研究生成长。本期活动,同学们专访了北京大学护理学院李明子教授。

前言

护理学院李明子教授具有丰富的临床实践经验,致力于护理专业的研究与教育教学工作,成就显著;她对学生既严格要求又关心爱护,深受同学们喜爱,曾被评选为第四届医学部研究生“良师益友”及第三届北京大学“十佳导师”荣誉称号。李明子老师在教导学生时有哪些思考,她是如何成为学生敬重的良师益友?在个人专业成长道路上,她又是怎样与现在的专业结缘?如何找准自己的定位?在李老师看来,护理专业的未来方向在哪里?如何最大程度地发光发热?带着这些问题,我们专访了护理学院李明子教授。

以下内容以李明子教授为第一人称整理

结缘白衣天使,探索护理专业更多可能

命运不总是注定,也有巧遇。还未懂得“健康所系,性命相托”八个字所寄予的深刻含义,成为白衣天使的梦想就一直在朦胧中召唤着我。我高考志愿都填报了医学院校,阴差阳错错过了军医大的体检,被录取到了北医的护理专业。1987年是我与护理专业的第一次相遇,转眼已是三十余年。

护理一贯被认作是简单的劳动,经过中专培训即可胜任,可事实果真如此吗?与行业外的人一样,一开始这种疑惑也时不时浮现于我的心头。30年间,经历了急诊科、CCU、内分泌科、ICU、血液科等多个科室的临床工作以及教学、管理等不同岗位职责的切换后,我已深深体味到护理学科的广博与深厚。护理学科虽然还年轻、还需要不断发展和成熟,但是护理工作已经是我国医疗卫生事业的重要组成部分,与人的健康和生命安全密切相关。我非常赞同美国学者华生博士的观点,护理学不是单纯的自然科学,她是“关心”的科学,是“手捧他人的性命,是人道主义的源泉”。护理人迈入了这个门槛,除了脚踏实地地完成临床工作以外,又该如何发展这门学科,更好地服务社会呢?我不断思索着……

2000年我研究生毕业后在护理管理岗位工作的同时,开了一个糖尿病教育门诊,主要指导各种糖尿病患者解决自我管理和长期管理的问题。据我所知,这是国内比较早的在卫生管理部门备案的护理门诊。这个工作经历使我深深体悟到护理人不应囿于现有的工作模式和工作领域,我们应该发挥护理专业的特长为不同人群提供专业服务,满足他们尚未被满足的医疗护理需求,要勇于开拓。护理人不仅要能够为住院患者提供关怀和照顾,还应有心系使命、不忘初心的家国情怀。我国疾病谱的改变、人口的老龄化,要求护理必须从医疗机构向社区和家庭拓展,满足人们日益多样化、多层次的健康需求。唯有护理人自身不断进取、新一代护理人的不断加入,才能使护理学科得到进一步的发展。

以身作则因类施教,激发兴趣开拓视野

一个好导师,一切出发点都是对学生发自心底的爱护。我爱我的学生们,了解他们的性格、兴趣、长处和不足,才能因材施教。“严师出高徒”我是认同的,但这“严”不该是浮于表面的严厉和苛刻。做人、做事、做学问,都该诚实、严谨、守时、守信,要实干,要务实。我更倾向于以比较高的标准要求自己,再言传身教给他们。

研究生的培养需要通过系统的科研训练,使他们具有严密的科学思维。护理学研究生硕士和博士的教育培养有所不同。硕士是应用型人才,尤其是护理学专业,成果注重实用性;博士的培养则更应重视独立研究能力,包括理论和实践上的创新。培养学生的兴趣、挖掘学生的潜力,培养他们刻苦钻研和严谨的治学精神就是教育者的职责所在。

来到护理学院的学生大部分是志愿学习护理的,但志愿也不全然是兴趣的体现,毕竟每个人面对的现实因素不尽相同。教育者要做的就是把这门学科的魅力,这个岗位的优势尽量展现给公众,尽量把学生们报考时的兴趣成分,再加大那么一点点。兴趣是最好的老师,基于自我认可和对未来工作无限向往的学习,其结果必然是不会错的。

展望新格局,培养新型人才

我国高等护理教育1984年即恢复,多年以来随着护理学硕士、博士的招生,以及学术型和专业型培养模式的不断完善,护理专业研究生教育正在不断进步和发展,目前,我们针对护理学研究生的培养已从主要为护理院校供给师资,转为向医疗机构和社区护理领域输送高级护理人才为主。虽然护理学研究生教育在规模和结构上都有了长足的进步,但在培养适合我国国情的新型实用护理人才方面,我们仍有很大的发展空间。

前国家卫计委主任李斌曾经指出:“分级诊疗能不能搞得好,最大的难度还是基层缺乏人才的问题。”然而,基层现有的慢病管理医务人员严重不足,这正是我国新一轮医改面临的挑战。在美国和一些欧洲国家,护理人员凭借对慢性病和家庭护理的专长,以nurse practitioner(NP)的角色逐渐与全科医生一起成为医疗保健的主要提供者。基于国际的成功经验以及国内的巨大需求,我们学院在医学部领导以及纪立农教授和霍勇教授的支持下,于2017年9月在国内率先招收了慢性病管理NP方向的硕士研究生,探索适合我国国情的NP培养模式。

国际上NP是高级实践护士(Advanced Practice Nurse)的一个类型,通过评估、诊断、处方以及以患者为中心的综合健康照顾,为不同人群提供直接医疗卫生服务,是对传统护士角色以及职业空间的拓展。对比科学学位护理学研究生,我校NP的培养采用专业学位硕士研究生培养模式,3年学制内在医学部及附属医院完成系统的理论学习,同时还要接受严格的临床实践能力培养,尤其是慢性病管理能力,将为毕业生参与医疗保健服务奠定坚实的支撑。最近,安徽省首批三级医院高年资护士下沉到社区卫生服务中心工作,重点解决多人群的个性化健康服务,并授予护士处方权。这些举措对我国NP的发展是非常好的探索。我们团队也承担了安徽高年资护士患者教育和慢病管理模块的培训工作。实践表明,这批优秀护士有效补充了社区医疗资源,为居民提供了立体化、连续化的健康管理和医疗服务,它不仅发挥高年资护理人才的专业特长,更是拓展了护士职业发展路径。当然,NP今后在我国的深入发展,还需要医教协同,不断创新,在NP培养、行业管理及实践等诸多领域与环节不断积极地探索。

发挥专业能力,患者自我管理教育下基层

正如前面讲的,我国慢性病发病率和患病率急剧增加,知晓率、治疗率和控制率低的问题尤其突出。这些慢性病由于缺乏有效的根治措施,患者需终生与狼共舞。假如病人每月就诊一次,每次就诊时间5分钟,1年能得到的医疗照护仅1个小时。传统的诊疗模式中缺失的正是连续的慢病管理及真正有效的患者教育。

如何发挥我国380万护士的专业能力,在现在的岗位上为基层数以亿计的患者提供“授之于渔”的患者教育和慢病管理服务呢?这是我们研究团队一直在探索的问题。德国的医院中有一个针对患者教育的结构化课程,我利用2012年在欧洲访问学习的机会,对德国的课程进行了考察,深受启发。回来后,根据我国慢病患者以及护理队伍的特点,开发了以护士为主导的慢性病结构化治疗与教育模式,STEP项目(Structured Treatment and Education Program)。这个项目通过标准化的教育和管理流程,直观形象的教育工具,小组式诊疗和患者自我管理教育形式,长期管理随访,让广大的慢病患者享受到优质、同质的照顾。我们探索至今,已经相继建立了覆盖不同糖尿病人群的系列课程,并取得了很好的临床效果。

在过去的两年,STEP项目走遍祖国大江南北、雪域高原,培训了26个省的200余家县医院的内分泌科医护人员,使数万糖尿病患者直接获益。通过采集的数据我们看到,护士采用STEP项目管理,使社区人群糖尿病发病率下降51.2%-71.2%,糖尿病患者代谢控制达标率明显提升,为患者带来实实在在的好处,为基层慢性病管理提供了可靠的技术支撑,有效打通了慢病管理的最后一公里。在实施项目过程中,护士们也深切感受到自身的专业价值,更加热爱自己的工作。

寄语

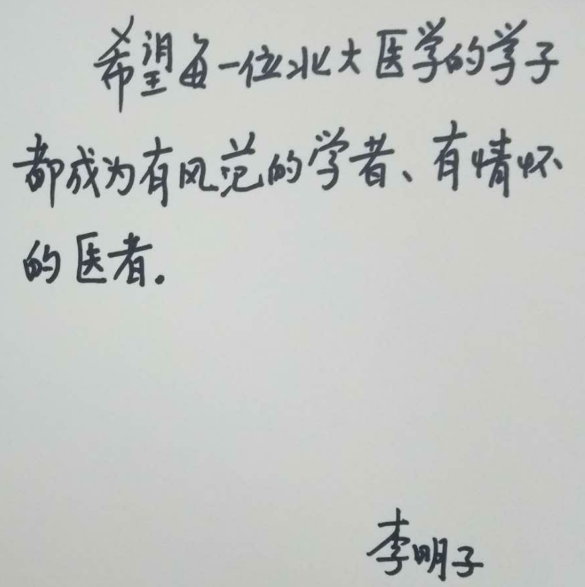

亲爱的北大医学研究生们,希望大家热爱自己从事的工作。既然迈进研究生的大门,你们的职业生涯就已经开始了,要不忘初心,不要辜负社会和国家的期望。

李明子教授怀揣着白衣天使的梦想,与医学结缘。她用行动诠释着自己的誓言:健康所系,性命相托,体现了一位生命守护者的使命与责任。李明子教授致力于护理学研究生教育,用她的学识、她的德行、她的智慧,感染着身边的每一位同学,不仅与学生分享人生经验,更鼓励大家探求人生的真谛,在医学道路上不断前进。对于护理学研究生培养,她展望新格局、开发新模式,探索慢性病防治的策略,以造福中国百姓。在此,北医研究生微信平台小组全体成员向李老师及其团队送上最诚挚的祝福!

李明子教授简介:

李明子教授1991年毕业于北京医科大学护理系,2000年于北京大学获得护理学硕士学位,2012年于北京大学获得内科学医学博士学位。现任北京大学护理学院内外科教研室主任,被评选为医学部第四届研究生“良师益友”及北京大学第三届“十佳导师”。先后兼任中华糖尿病学分会教育与管理学组、中华护理糖尿病专业委员会、国际糖尿病联盟糖尿病教育委员会委员,《中华护理杂志》、《中国护理管理》、《护理学报》等多个专业期刊编委。李教授长期从事临床护理教学、研究与实践,对糖尿病等慢病患者教育与管理有深入研究,先后赴哈佛大学Joslin糖尿病中心、悉尼大学Alfred医院糖尿病中心、奥地利格拉茨大学医院糖尿病中心、德国耶拿大学附属医院糖尿病中心任访问学者。通过其主持的“中国基层糖尿病结构化治疗与教育STEP项目”“祖孙互动营养课堂的效果评价”“社区糖尿病足志愿课堂”“北京糖尿病防治需求分析与技术选择”“糖尿病前期生活方式干预适宜技术推广研究”等项目的开展和推广,探索适合我国糖尿病患者需求的长期治疗与管理模式,并探索我国护理专业团队在其中的作用。她的研究“以护士主导的妊娠期糖尿病患者教育与管理”获国际糖尿病联盟糖尿病教育与管理一等奖。李教授在相关领域以第一作者或责任作者在国内外学术期刊发表论著100余篇,专著10余部。

(研工部)

编辑:韩娜