【援藏故事】 谢立锋:为了西藏美好的明天

3月28日,正在援藏的北京大学第三医院耳鼻喉科副主任医师谢立锋发回报道,记录了他在西藏自治区人民医院抢救因气管异物导致十个月龄藏族男孩生命危险的手术故事。“第一次独立为这么小的孩子进行气道异物手术,手术成功。”谢立锋说,像这样与死神赛跑的故事,在医生的工作日志里并非少见。但是特殊的日子、特殊的地点,这台抢救手术便有了更多的意义。

“今天是个好日子,2019年3月28日,六十年前的今天西藏人民迎来民主改革,迎来了百万农奴当家作主的神圣日子,而今夜我又一次给一个藏族孩子以新生,给一个藏族家庭以希望,一切为了西藏更美的明天。”

3月28日晚九点半,手机传来急促的声音:“老师,气管异物,快来儿科急诊!”这是我的徒弟吉宗,每次夜里的急诊都是她率先找到我。电话就是命令,马上往急诊赶,气管异物,每一分钟都是在为生命奔跑。

路上,冷风吹来,不禁要再把衣服裹紧些,今天白天已经做了三台手术了,下午有些低热,身上也没什么力气。当我赶到儿科急诊时,值班医生已经在处理患儿了。这是一个十个月龄的藏族男孩,胖胖的,家长驱车一个多小时从墨竹工卡赶过来,刚到时血氧一度降到六十多,现在吸上氧情况平稳些,但还是清楚听到孩子急促不畅的呼气声伴着抽泣,家长说晚上喂粥时卡了骨头后,呼吸立马就这样了......

明确异物史,开放静脉,备齐设备,赶紧交代转运和手术风险,联系手术室、麻醉科,先去放射科拍个片子,随后急诊手术。我一边口述指令,一边拨打巴罗主任电话寻求帮助,毕竟我还没有独立为这么小的孩子进行过气道异物手术,但此刻只能尽力和死神赛跑,为这孩子赢得更多生的希望。

当我进入手术室时,麻醉医生和护士已经在为孩子进行手术准备了,徒弟吉宗也已经把气管镜器械准备好,巴罗主任很快也赶到医院,这时小小的手术间内医生护士加起来十个人,大家都知道这不是一个简单的手术,手术的成败关乎了楼道里焦急等待的一大家子人未来的幸福。

先少量给药让孩子安静,再由巴罗主任进行气管镜检查,但没有给肌松药,孩子的声门始终闭合很紧,尝试几次都无法插入气管镜,而孩子的血氧根本维持不住,一度低到百分之十几,此时大家的心都揪得很紧......

再次进行面罩加压给氧,尽管我按着孩子的腹部,由于气道异物造成的梗阻,氧气不少吹进了消化道,孩子的肚子越来越胀。为了保障抢救的顺利进行,我们下胃管进行胃肠减压,继续加压给氧,同时小心翼翼的给一点点肌松药松弛声门。

这次换我来进行气管镜探查,让巴罗主任缓一缓,因为气道探查时医生是跪在患者的头侧,俯身进行操作,在高原大多数人都不能坚持太久。我左手用喉镜轻轻抵到声门,右手用吸引器洗净气道里的分泌物。好小的声带,白白的像一扇紧闭的门挡在眼前,我调整自己的呼吸争取和孩子的呼吸同步,瞄好声门开放的一瞬间,右手把同事递给我的气管镜顺着极小的缝隙插进气管,第一步成功了。

孩子的气道全是分泌物,异物的刺激已经给孩子带来了极大的影响,我们必须尽快取出异物。可是我们的器械很难配合上给这么小的孩子进行操作,巴罗主任反复更换了三把钳子,在我身边多次调整操作角度,麻醉医生密切监护生命体征调整用药,孩子的血氧一次次出现波动,终于随着一声惊呼,异物取出来了,这是一个成人指甲大小的硬骨片。

手术成功,孩子暂时渡过难关,但接下来还要由儿科重症医生帮他克服后面的困难。

从手术室出来已经快午夜十二点,天空的星星格外多,也格外明亮。我知道,在今天这样一个对于西藏人民意义非凡的日子里,我又一次帮助了一个藏族家庭,为他们今后的美好生活奉献了自己作为一名援藏医生的绵薄之力,而藏族人民美好的生活中一定会有全国各族同胞对他们的祝福。为了西藏更美的明天,我们继续前行。

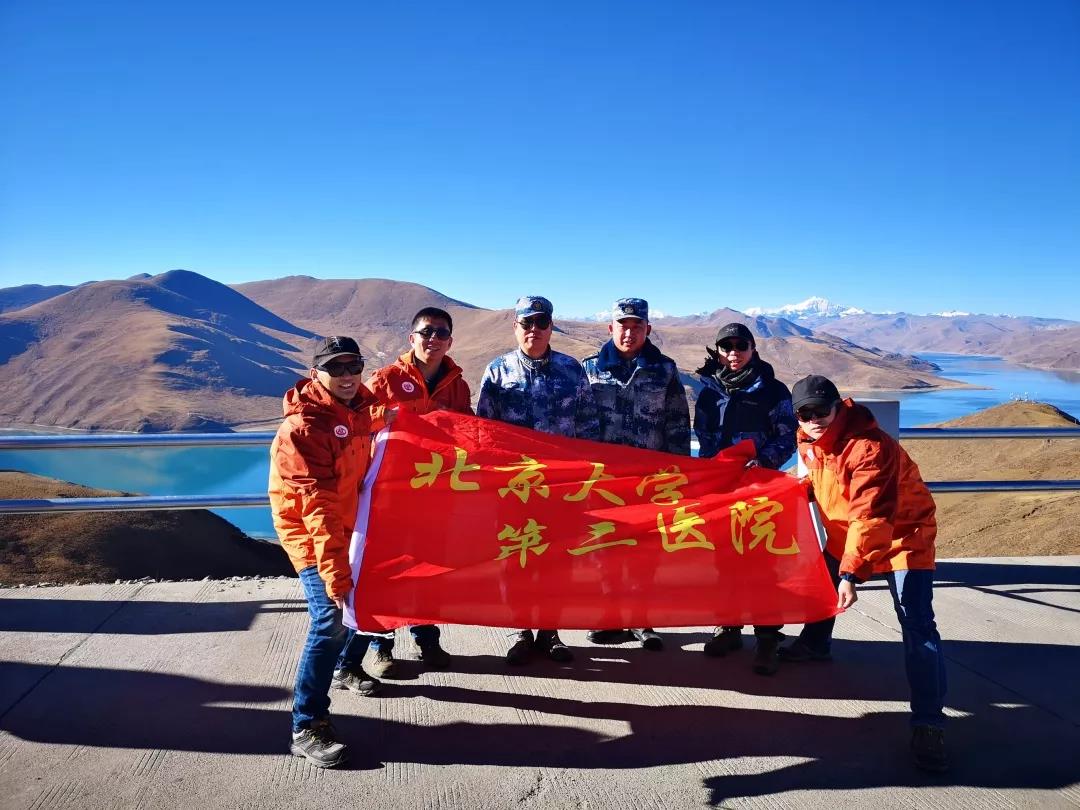

在西藏自治区人民医院援助科室开展医疗服务、专业指导,针对当地科室管理和学科发展的实际需求进行帮扶,是谢立峰援藏工作的常态。而尽可能地深入基层卫生机构、边疆地区调研访问做科普,也是他忙碌之余的一项重要工作。他愿意用镜头和文字记录下医疗工作之外的所见所闻所感。

2018年7月26日进藏,距今半年有余,再过不到200天就要结束人生中难得的一段经历了,这真是一段值得回忆的日子,谨以此文,致所有与西藏有感情的人们。

如果我的人生从一开始就有计划,可能不会把驻守西藏一年作为一段经历来安排,毕竟那是遥远又陌生的地方,但与雪域高原的交集在2018这一年真实地发生了。

2018年7月26日,我作为第四批援藏队员来到拉萨。经历短暂的工作交接,第三批援藏同事们带着哈达、荣誉胸章以及留守同事的惜别返回北京,我们则开始了离京驻藏一年的工作和生活。

初来时的夏天,街两边还是郁郁葱葱的绿色,雅鲁藏布江的水很是充沛,翻滚着向东而去,河滩上的树牢固地抓紧身边的土地,天空尽是纯净的蓝,傍晚夕阳的景致甚是美好。而今,高原的春天来了,多了恼人的大风,动辄六七级,刮乱了天上的色彩,也卷起了沙尘。

援藏生活是单调的,每天工作就是我们在当地医院开展医疗服务和专业指导。对我触动比较深的是一次基层调研,调研中见到的人和他们的真实生活,远比气候、风景和文化具有更大的震撼力。

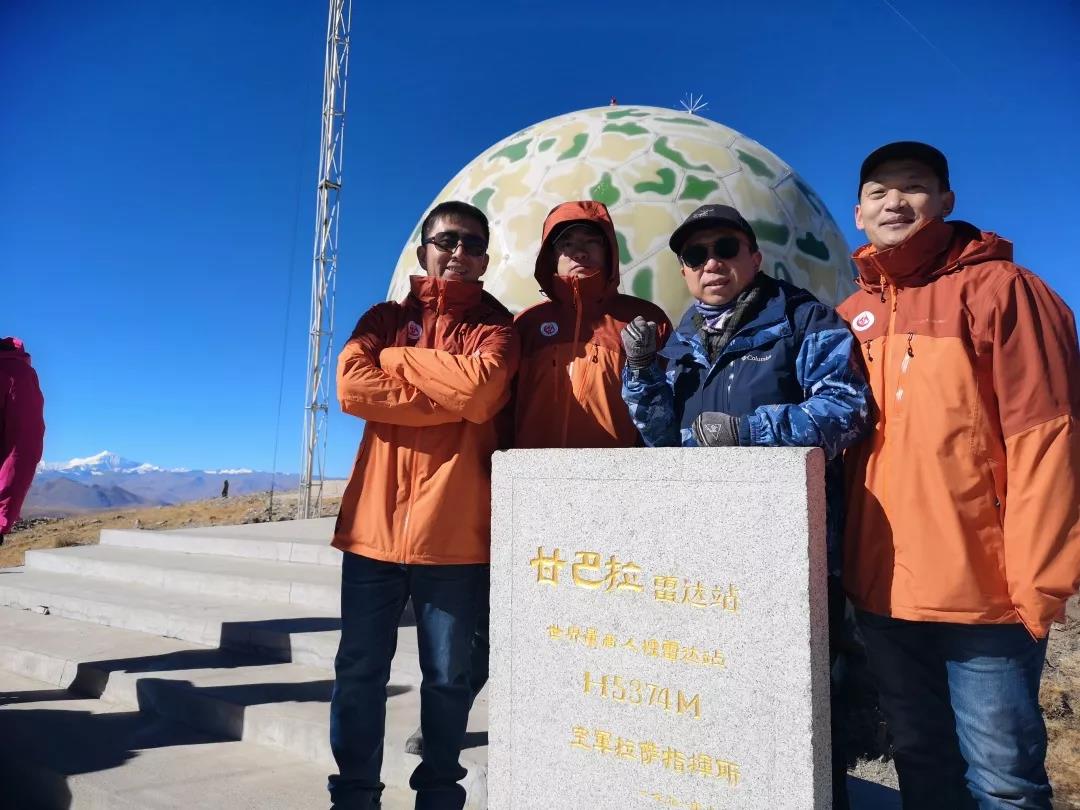

那是2018年11月,我们从拉萨驱车几百公里,前往地处边陲的调研目的地。地势一路向上,海拔越来越高,最高到5000米以上。平时我们所在的西藏自治区人民医院地处省府拉萨,海拔没超过4000米,而且作为保障全区人民健康的托底单位,这里人员素质和设备条件都是西藏最好的,而基层就是另一番景象。

自然环境和生活条件非常艰苦,只有人口相对集中的乡镇有一点现代生活的气息,多数地方的农牧民卫生健康程度非常低,这便不难理解我们在自治区人民医院还能见到不少的寄生虫病和传染病。很多农牧民文化水平有限,遵循相对落后的生活方式,缺乏基本的卫生意识,这让我深感,我国地域广阔,人民生活水平差距很大,也更加理解了要真正实现全民健康还有很长的路要走。

随着国家对藏援助政策的实施,西藏很多地方的卫生条件,特别是硬件设备,较之前有了很大改善,但实际利用率有限。因为很多时候还是受困于人员匮乏,医疗从业者的能力有限,希望科技进步特别是互联网的应用可以更好地发挥卫生扶贫的效用。

能在艰苦的地方坚守的医疗卫生工作者和人民子弟兵一样,都是这个时代最可爱的人,他们在用自己的青春和生命,捍卫人民的健康和安全。在这次基层调研中,我们碰到好几个专科或本科学历背景的“85后”村医,他们在外地学成后回到家乡,服务乡亲、照顾父老,让我们有理由对这里的未来充满希望。

路上还有机会探访了边防驻军。他们驻守的地方海拔更高,常年屋外都是八级以上大风,还要面临每年几个月的大雪,甚至会有大雪造成的补给困难。这些最可爱的人多数为“90后”,学历都是高中以上,还有硕士毕业生。受这里艰苦环境的影响,他们多数血压不正常,但都没有抱怨。看看荣誉墙,对比过去的前辈,现在戍边子弟兵的保障条件已有极大改善,但真切地走入他们的生活,内心都会说一声不易。

赴基层调研的路上,我们也近距离领略了西藏自然风光的壮美,在极其通透的蓝天和圣洁的白云下面,遥远的雪山、广袤的荒漠、不时得见的草原动物,给艰苦的旅途平添了些许色彩。同行的藏族老师也将熟知的藏地历史文化讲给我们,让单调的旅途如此生动。在路上行走着,用眼睛领略,用心去感受,从实践中领悟时代赋予我们这代人的使命,这就是调研所给予我的最大收获。

援藏带给我的工作锻炼和提升也是很大的。在北京大学第三医院,我还不是资深医生,也没有在管理岗位上的经历。但在这儿,援藏队员就是援藏主任,除了临床工作,还有管理和带教任务。三院和耳鼻喉科在过去十几年给予我的培养和锻炼终于在这里开花结果。一方面我从自己临床专业的角度积极开展工作,主要开展了内镜颅底外科的工作,充分利用多学科联合的优势成功救助了危重患者,实现了大病不出藏的目标。在科室管理和团队建设上,同本地主任密切合作,引进三院的先进经验,提升了科室的学习能力和管理效率。

文末,还是要感谢组织的关心和厚爱,无论生活上的照顾还是每逢节日的慰问或集体活动,这种有温度的关心着实让我们倍感亲切。也感谢同事们的信任、关心和支持,家人的理解、奉献和付出,身后的你们,是我们在这里坚守的最大动力和精神支柱。一年援藏路,一世援藏情。

(谢立峰,北京大学第三医院耳鼻喉科副主任医师、第四批“组团式”援藏医疗队队员)

编辑:郑凌冰