北京大学第三医院第十批“组团式”援藏医疗队凯旋

2025年8月18日,在硕果累累、夏末秋初的美好时节,随着TV9815航班降落在北京首都国际机场,北京大学第三医院第十批“组团式”援藏医疗队圆满完成为期一年的援藏任务,凯旋回京。援藏专家、神经外科陈素华因参与重大活动医疗保障任务推迟回京。

北京大学第三医院第十批“组团式”援藏医疗队(妇产科原鹏波、手术室米湘琦、耳鼻喉科张绍兴、疼痛科王凯、神经外科陈素华、眼科岑羽捷)经过一年的不懈奋斗,将精湛的医术、三院人优良的作风、无私奉献的精神,留在了雪域高原。

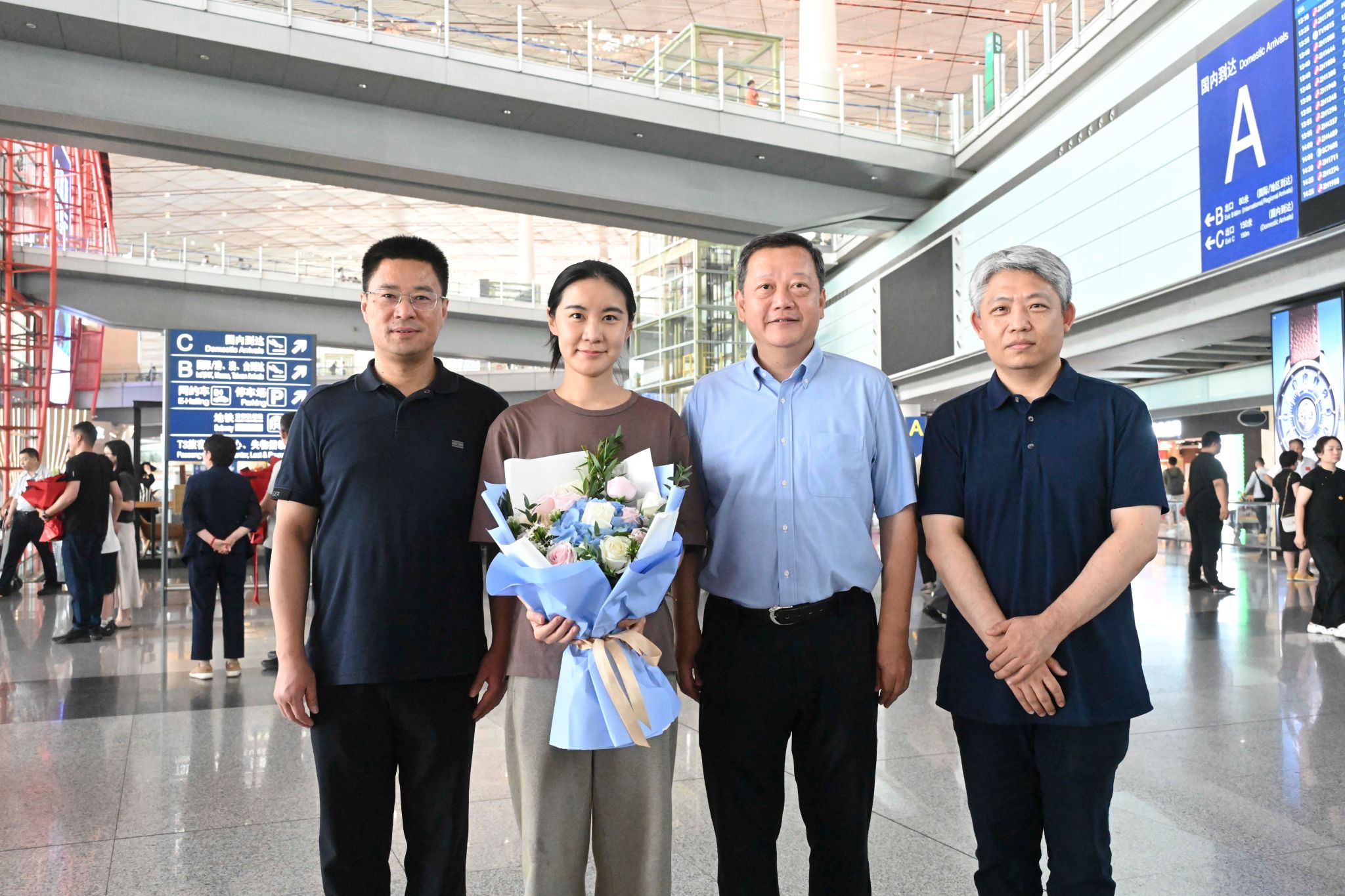

下午1时许,党委副书记、纪委书记陈红松带领党院办、医务处、人事处、工会、宣传中心等职能部门代表、队员所在科室领导、同事、家属们早早来到首都国际机场T3航站楼,手捧鲜花,等待队员归来。

航班降落后,乘客陆续走出,大家的目光紧紧盯着国内到达出口,寻找熟悉的身影。

援藏专家走出时,大家快步迎上前去,与他们握手、拥抱、交谈。鲜花与笑声交织在一起,重逢的喜悦溢于言表。陈红松代表医院,感谢队员们在高原上的辛勤付出与担当。

过去一年,第十批“组团式”援藏医疗队在西藏自治区人民医院全身心投入工作。援藏专家克服重重困难,高标准完成各项任务,在与当地同仁的共同努力下,实现了一个个技术突破,诊疗流程更加规范,医疗质量不断提升。

北京大学第三医院医疗人才“组团式”援藏医疗队以实际行动诠释了“缺氧不缺精神,艰苦不怕吃苦,海拔高境界更高”,以“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神赢得了广泛赞誉与尊敬。返京前,援藏专家获颁“医疗人才组团式援藏纪念章”,并被聘为西藏自治区人民医院终身客座专家,米湘琦被评为西藏自治区人民医院2024年度“优秀护理管理者”。

当第十批队员仍在高原坚守时,第十一批援藏队员已奔赴拉萨,接续开启新一轮“组团式”医疗援藏工作。

7月27日,李蓉副院长赴拉萨看望第十批援藏队员,并参加西藏自治区人民医院医疗人才“组团式”援藏交接会议与北大医学部第十批、十一批医疗人才“组团式”援藏交接座谈会。在北医交接座谈会上,她表示,一批批队员传承援藏精神,迎难而上、扎实工作,在完成任务的同时,个人在政治素养、业务能力等方面都得到了锤炼和提升。未来,北京大学第三医院将继续为援藏队员提供有力支持,做他们最坚强的后盾。

自2015年北京大学第三医院派出首批医疗人才“组团式”援藏医疗队以来,这项工作已走过整整十年。十年间,医院先后选派援藏队员68人次,接续奋战在雪域高原。援藏专家们将先进的诊疗技术、科研探索、教学培育及管理创新经验带到拉萨,与当地医务人员并肩作战,携手推动学科建设与人才培养,留下了一支“带不走的医疗队”,为西藏自治区人民医院的长远发展筑牢了基石。

新的征程已经开启,北京大学第三医院第十一批“组团式”援藏队员已经在西藏自治区人民医院完成交接,开展工作。北京大学第三医院将继续全力支持援藏医疗工作,在学科建设、人才培养、技术创新、管理提升等方面与西藏自治区人民医院深化合作,推动当地医疗服务能力不断提高,书写医疗人才“组团式”援藏的新篇章。

工作总结及感言

原鹏波

妇产科主任医师

作为北京大学第三医院第十批医疗人才“组团式”援藏医疗队队长兼党支部书记,发挥共产党员的先锋模范作用,积极投身临床一线,参与抢救危重孕产妇三十余例,协助建立西藏自治区危重孕产妇转诊联系网,前往那曲、昌都等偏远地区进行义诊宣教和开展讲座,带动当地医疗机构提升危重孕产妇救治和管理水平。支援期间在西藏自治区人民医院开展2项新技术,引入1项新技术,协助医院获评母婴护理专科护士培训基地、申请西藏自治区产前诊断中心。获评西藏自治区人民医院2025年度优秀共产党员。

高原之上,每个生命的降生都是一次拼尽全力的托举,是对“生命至上”最深刻的践行。回顾这段宝贵岁月,我深刻体会到这里的老百姓对优质医疗资源的迫切需求,也让我更坚定地相信,每一份微光的汇聚,都能照亮雪域高原的母婴健康之路。只要我们怀着对生命的虔诚埋首深耕,再贫瘠的冻土也能迸发新绿。虽然我们离开了西藏,但我们把先进的医疗技术和理念留在了高原,持续提升当地医疗机构救治水平。我也将继续努力,为高原母婴安全筑牢根基贡献自己微薄之力。对生命本身最深沉的敬畏与承诺——守护生命初光,便是在最接近天空的地方。

米湘琦

手术室副主任护师

围绕“优化流程、规范管理、保障安全、提升能力”开展手术室护理工作,推进术中感染控制与患者体位管理等关键环节改进,提出个性化体位垫应用方案,优化患者转运流程。开展西藏自治区首次洁净手术室动态空气监测,推动感控制度落地。指导设计并试用多种个性化体位垫组合方案,改善术中体位摆放流程,提升患者舒适度与护理效率。围绕《手术室护理实践指南》《临床护理科研思维培养》等内容,组织开展护理管理与教学科研相关专科培训共计5场,覆盖护士300余人次。每月参加医院、科室的护理查房、疑难病例讨论及应急演练等。协助举办西藏自治区首届手术室护理职业技能大赛,并担任评委,指导团队获“手术体位摆放”项目一等奖。积极参加卫健委、医院组织的各项活动及会议,随队前往林芝地区进行义诊。筹办“北京大学医学部手术室专科护理与安全运行研讨班暨2025年西藏护理学会手术室护理学术会议”,推动本地护理能力稳步提升。成功申报西藏自治区自然基金组团式援藏医学项目1项。获评西藏自治区人民医院2024年度优秀护理管理者。通过“师带徒”项目手把手指导当地护士长申报国家级课题1项、护理科技奖1项、实用新型专利3项。

援藏这一年,是我职业生涯中最有温度、最具挑战的一段旅程。在这里,我见到了从未接触过的病种,也感受到来自同事与患者的信任与温暖。援藏不仅是一场技术支援,更是一段心灵修行。高原缺氧不缺精神,西藏的坚韧、纯粹和团队情谊让我深受感动。“一次援藏行,一生援藏情”——这不是一句简单的口号,而是铭刻在我心中的信念和情感。我将带着这段经历继续前行,做西藏护理发展的同行者、播种者和守护者。

张绍兴

耳鼻喉科主任医师

制度建设上,从人员轮转、硬件管理、亚专科发展等六方面完善制度。教学中,建立学习机制,鼓励年轻人参与各项学术活动。临床工作开展新技术,救治众多疑难危重病例。开展弧形喉镜新技术、鼻前庭囊肿的鼻内镜剥离术、改良鼻腔泪囊吻合、一期的泪道扩张置管手术、下鼻道完整的微创技术,成功救治眼外伤后复视歪头病人、鼻窦炎引发脑脓肿儿童、脑脓肿患儿、鼻咽纤维血管瘤患者、嗅神经母细胞瘤患者、腺样囊性癌病例、眶周蜂窝织炎患者、歪鼻病人、鼻中隔穿孔患者、鼻窦出血坏死性息肉患者、先天外耳道狭窄患者、喉梗阻呼吸困难及喉外伤患者等。科研方面,基础科研筹备预实验,临床科研提交自然申请书。师带徒布置读书任务、门诊跟诊、修改论文。还参与义诊、下乡、调研及宣传科普,参加庆祝西藏自治区成立60周年征文。通过努力,提升了科室医疗水平,为藏区百姓健康贡献力量。

此次援藏之旅,于我而言是一段非凡且意义深远的经历。初到西藏,面对艰苦的条件和陌生的环境,我也曾感到过迷茫与压力。但看到藏区百姓对医疗的迫切需求,我内心的使命感与责任感油然而生。在临床工作中,每一次新技术的开展、每一例疑难重症的成功救治,都让我深刻体会到自己工作的价值。眼眶骨折内直肌嵌顿病人恢复正常生活、鼻窦炎引发脑脓肿儿童重获新生、鼻咽纤维血管瘤病人得到成功救治、眶内蜂窝织炎儿童手术成功……这些治愈病例让我无比欣慰,也让我更加坚定了援藏的信念。教学与师带徒工作里,看到年轻医生们不断成长与进步,我由衷地感到骄傲。科研上的探索与努力,虽充满挑战,但也让我对高原环境下的耳鼻喉疾病有了更深入的认识。

王凯

疼痛科副主任医师

在西藏自治区人民医院建立了西藏自治区首个独立的疼痛专家门诊,填补了疼痛领域的空白。应邀在拉萨市人民医院完成西藏自治区首例标准化侧路椎间孔镜手术,取得满意疗效。参与外院单学科或多学科会诊并协助完成治疗方案的拟定。申请并通过院内新技术和新业务两项。接待并完成来自国家疼痛专业医疗质控中心小组对自治区人民医院的调研。积极参与医院及卫健委组织的活动,前往林芝及附近县市区进行多次义诊。针对目前西藏自治区人民医院缺乏专业疼痛科大夫的现状,通过师带徒的方式,在门诊以“手把手”的方式对徒弟进行带教,并带领徒弟不定期参加全国举办的疼痛学习班。在科里定期进行讲课培训,同时每月底会在西藏自治区人民医院手麻科群发布北京大学第三医院疼痛科的线上讲座,提高本地大夫对于疼痛亚专业的理解。和徒弟一起申报并获批了2025年西藏自治区自然科学基金组团式援藏项目1项,力图建立西藏首个区域性骨密度数据库,为高原慢性疼痛精准防治提供科学依据。

时光如水,生命如歌,一年的援藏生活稍纵即逝。当离别的时刻悄然临近,心头涌起的并非如释重负的轻松,而是浓重的不舍与沉甸甸的牵挂。这一年,在西藏,真真正正把这里当家了。习惯了高原的风,看惯了这里的蓝天白云,更忘不了这里的人——那些信任我的患者,还有一起并肩作战的同事们。看着患者痛苦减轻、露出笑容,那种满足感,什么都比不了。藏族同胞们那份淳朴的感激,同事们毫无保留的支持和情谊,都让我心里头暖暖的,特别感动,更让我真切感受到肩上的份量与价值——这绝非单向的付出,而是一场彼此滋养、共同成长的宝贵修行。临行之际,千言万语只凝作一句真诚祈愿:愿我们曾共同守护的这片人间高地,疼痛渐消,安康永驻!雪域之上,格桑花必将愈发坚韧而明媚地绽放。扎西德勒!

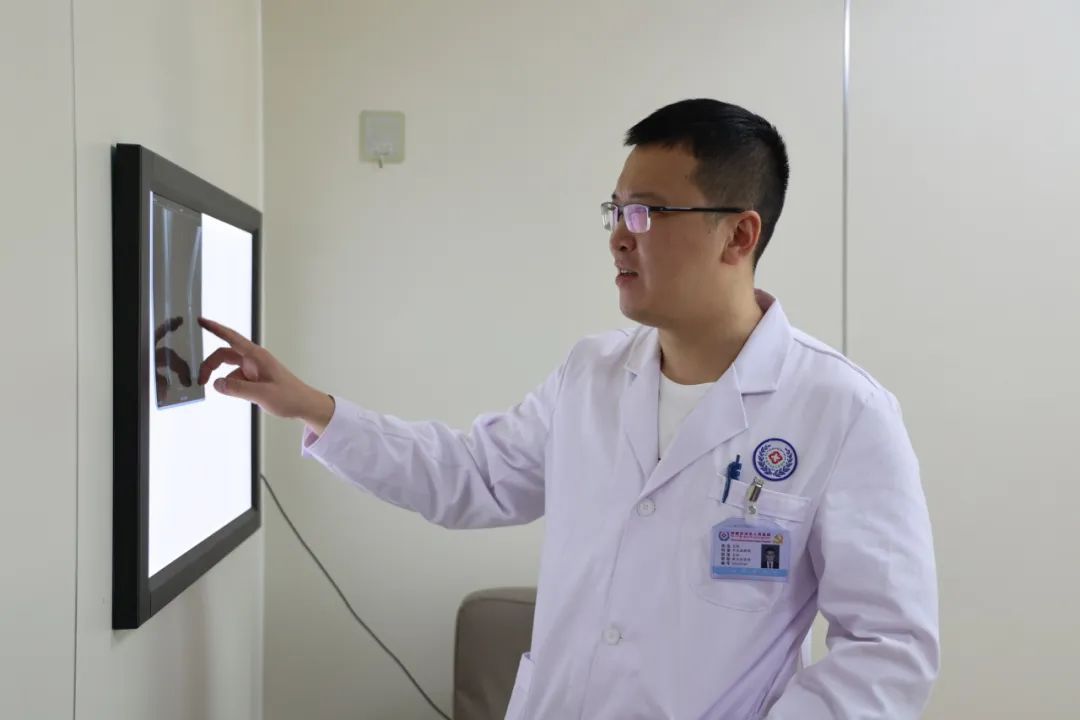

陈素华

神经外科主治医师

面对西藏自治区脑出血、脑外伤高发,且致残率高的医疗困境,成功主导实施了西藏自治区首例高位颈脊髓电刺激促醒手术,建立“手术-康复-功能重塑”的治疗模式,填补了藏区该领域技术空白。在日喀则抗震救灾期间,第一时间奔赴一线,凭借丰富经验迅速识别一名5岁脑疝患儿危情,紧急手术,成功挽救了幼小生命,以实际行动诠释医者仁心。日常工作中充分发挥专业所长,完成多项高难度神经外科手术,提升了科室对疑难重症的诊疗水平;积极投入科室管理,通过组织常态化培训、规范教学查房等方式,有效增强了团队整体实力;筹备及参与多场学术会议,有力促进了先进技术推广;指导当地开展科研并发表SCI论文1篇,中文核心论文1篇。援藏工作考核中获评优秀。

援藏的日日夜夜,是一段责任与使命交织的难忘征程。初抵雪域高原,强烈的高原反应曾令我倍感压力,然而,患者殷切期盼康复的眼神和同事们无条件的信任,成为我矢志坚守的不竭动力。尤其是在日喀则抗震救灾的危急时刻,身处余震频发、环境恶劣的险境,当竭尽全力从死神手中夺回那名5岁患儿的生命时,“生命至上”的理念在我心中有了千钧之重,也更加坚定了我援藏的初心与信念。每一次成功完成高难度手术,每一次目送患者康复出院,都让我内心充盈着无与伦比的成就感。在指导学员、参与学科建设的点滴中,我不仅倾囊相授技术,更深刻体悟到医疗帮扶是一场跨越万水千山的生命接力。面对西藏地区特殊的环境,我深知个人力量虽微,却也能汇聚成推动当地医疗事业发展的磅礴伟力。这段珍贵的经历,不仅淬炼了我的专业技能,更让我深刻领悟到援藏工作的深远意义。它教会我在逆境中坚守,在奉献中成长。未来,我将永怀赤诚之心,持续关注西藏医疗发展,以所学所能为西藏医疗卫生事业贡献绵薄之力,让更多生命的希望在雪域高原璀璨绽放。

岑羽捷

眼科主治医师

提高当地眼科疑难病的诊治水平,提高内眼手术操作水平。建立并完善眼科内眼手术术前结膜囊送检流程,以提高手术安全性。进行科室整体规划和人才梯队建设,区分在职医生的眼科亚专科专业方向并进行规划指导。开展医疗新技术1项,并完成西藏首例早产儿视网膜病变玻璃体腔注药术。积极参加卫健委、医院高原所组织的义诊活动,并前往那曲双湖县和班戈县进行调研。获得西藏自治区自然科学基金组团式援藏医学项目1项。通过“师带徒”手把手对徒弟进行指导,协助徒弟申报并完成院内课题1项。此外带领科室其他同事申请院内课题3项。积极进行眼科继续教育,提高当地医生眼科理论知识水平和科研基础知识水平。积极进行青年医师白内障手术带教,同时调研西藏自治区眼科医生显微手术培训现状。

一年援藏行、一生援藏情。我很荣幸能够有机会来到雪域高原参与援藏工作,延续援藏精神。在这里我见到了不一样的人文地理,不一样的疾病表现,还有不一样的医患情谊。感谢西藏患者对我的信任和友善,感谢西藏同事给予我的帮助和支持,感谢家人这一年来对我的包容和关怀。时光如白驹过隙,一年的时间真的太短,在工作中逐渐感觉到能为藏区眼科患者做的事情还有许多,还没有来及做完的事也有许多。在未来我也会继续关注西藏眼科医疗的发展,为西藏人民的眼部健康继续贡献绵薄之力!

(来源:北医三院 作者:郭婧博)