缅怀陆道培院士:拓路开疆者,毕生求索为苍生

心怀“有生之年攻克血液病”之志

他拓路开疆,毕生求索

让绝望者看见曙光

用一生诠释了何为医者仁心

一

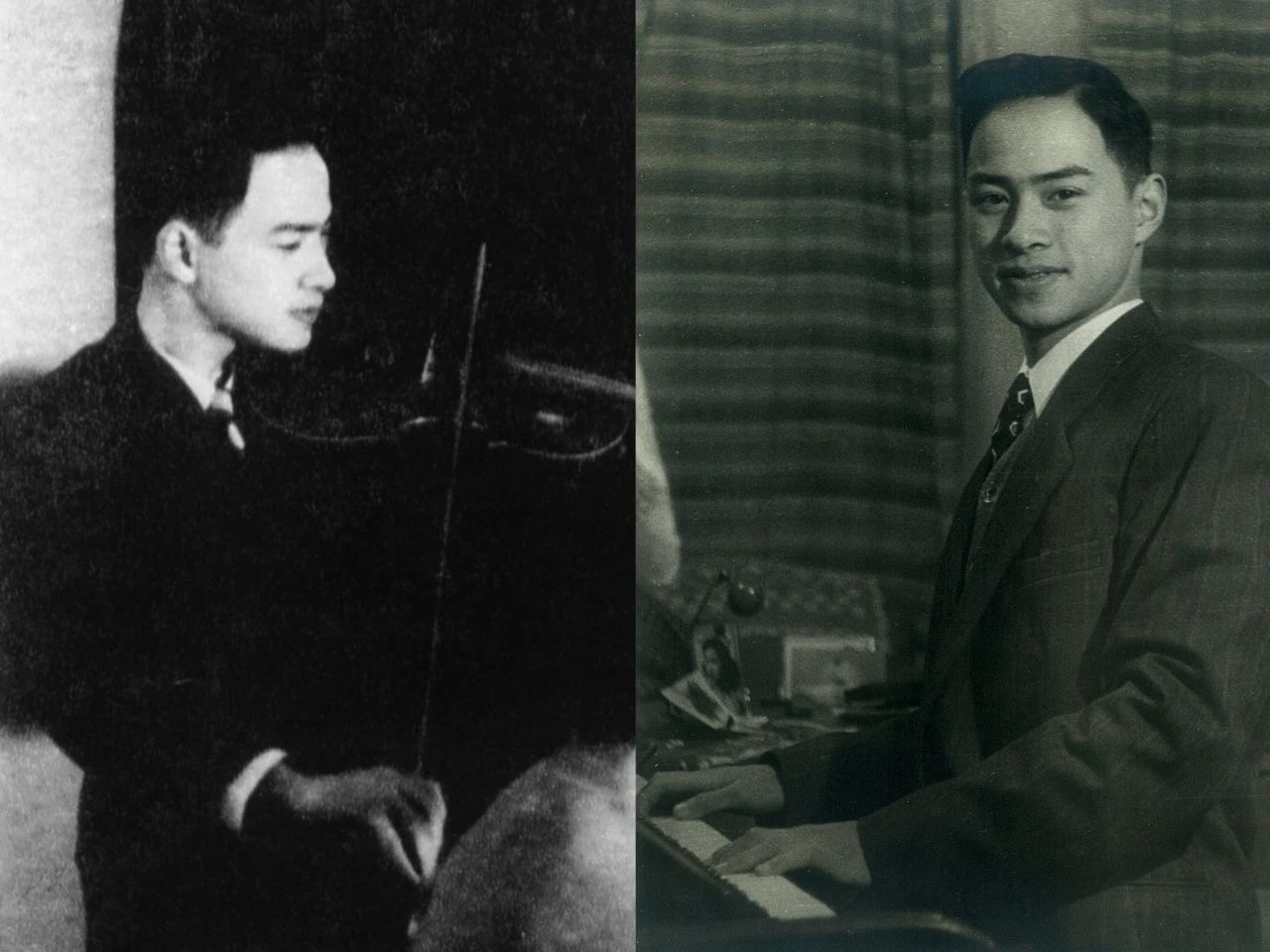

1931年深秋,上海,一个世代悬壶济世的中医世家中,一名男婴呱呱坠地。受家庭影响,陆道培自幼耳濡目染,将治病救人视为职业中的最高选择。17岁那年,他以第一名的成绩毕业于上海肇和中学,考入中南同济大学医学院。年轻的陆道培在医学殿堂中如饥似渴地汲取知识,1955年以优异的成绩从医学院毕业。风华正茂的青年不仅精通钢琴、小提琴,英文、德文医学书籍和俄文文献也都信手拈来。

青年时期的陆道培

毕业时他服从中央卫生部统一分配,来到中央人民医院(即现在北京大学人民医院)内科工作,从此开启70载的“人民”情缘。初到中央人民医院,陆道培被分配至内科病房。在那个年代,血液病患者有多绝望,血液病医生就有多无力。据陆道培回忆,在很长的一段时间里,血液病医生都羞于承认自己在搞血液病,因为没有好的办法,只能眼睁睁地看着一个又一个生命的离去。

1957年,人民医院成立了中西医结合的内科血液病专业组,26岁的陆道培随即成为新中国第一代血液病专科医生。彼时的血液科只有三间病房,显微镜锈迹斑斑,凝血试剂靠手工配制。面对患者求生的眼神,他把办公室改造成实验室,在煤油灯下反复试验改良凝血酶原计算公式。同事回忆:“他像一块海绵,恨不得把所有知识都吸进脑子里。”随着对血液系统疾病认识的深入,陆道培暗下决心:“有生之年,我一定要攻克血液病!”

二

有没有一种方法可以补充或者替代患者已经衰竭的骨髓继续工作,将体内异常改变的血细胞全面重建呢?丰富的临床经验和扎实的理论基础,让陆道培从生物学现象逐步领悟并萌生了一个大胆的想法——将健康的骨髓造血干细胞输注到患者体内,就像重新播撒种子一般,全面更替、重建患者的造血系统。这个大胆而充满想象力的假设,让陆道培兴奋不已。然而,接下来的八年时间里,伴随着他的,是一次又一次的失败、复盘。

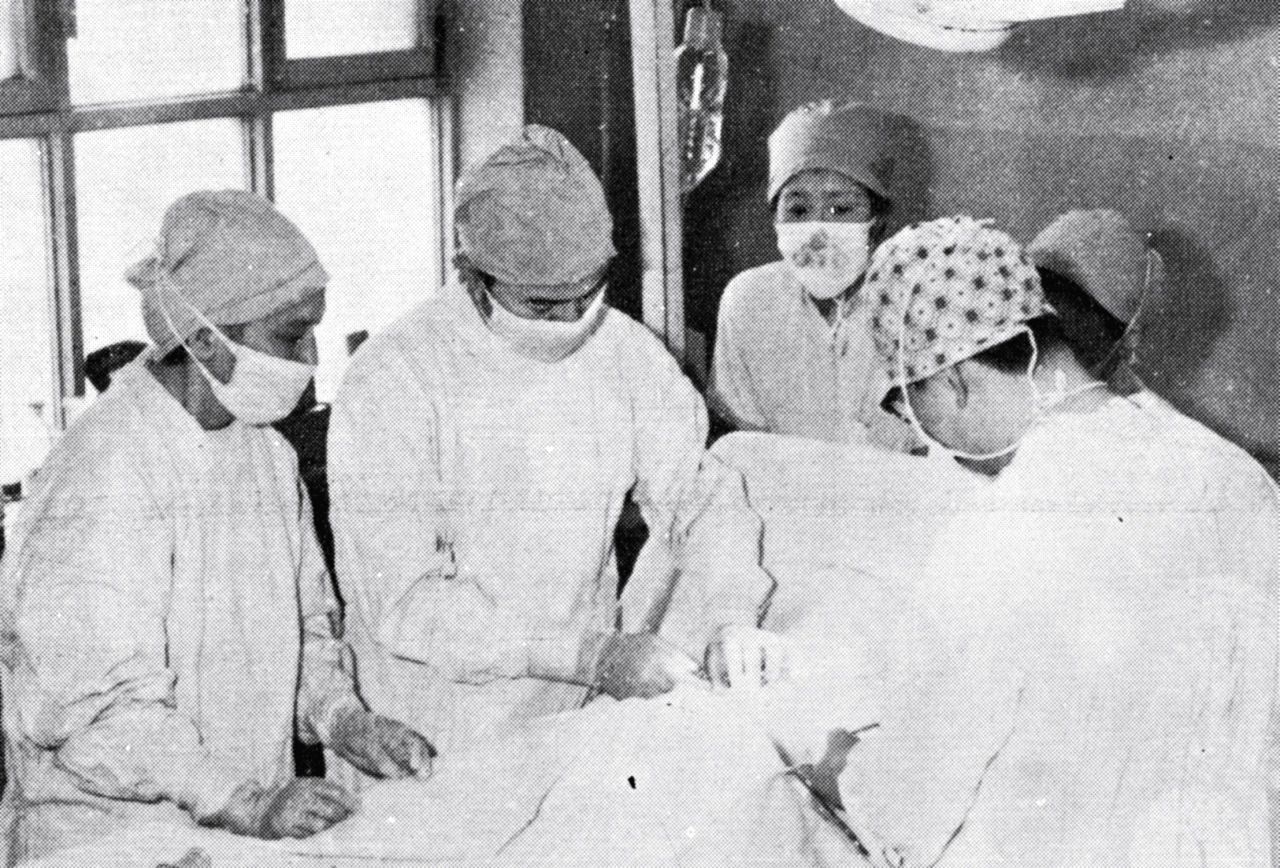

为了攻克血液病,陆道培做了大胆而谨慎的实践探索。他将办公室腾出来改建为移植病房,自己则在楼道办公。他和团队在取骨髓针头的设计、采集骨髓的方法、骨髓用量的确定、如何破碎骨髓颗粒以防止在肺循环中堵塞等每一步、每一个环节都进行了细致的研究与测算,并改良了抽取骨髓方法、骨髓悬浮溶液,发明通过不同型号的三个针头依次过滤,避免脂肪或骨髓颗粒入血导致肺栓塞。

陆道培(左二)为患者进行移植手术中

1963年寒冬,22岁的护士张秋兰因重症再生障碍性贫血而命悬一线。彼时,骨髓移植在全球尚处探索阶段,陆道培却在患者的双胞胎妹妹身上看到了希望。面对技术空白与伦理争议,他彻夜查阅文献,反复推演骨髓采集与回输方案。耄耋之年的陆道培回顾起来,目光依然坚毅:“我觉得救病人最重要,不治就得死,我不去解决谁去解决?”手术当天,当张秋兰妹妹的骨髓缓缓注入姐姐体内时,他紧握注射器的手沁出汗水。术后第七天,张秋兰的全血指标开始回升,妹妹的骨髓移植到姐姐的体内,不仅适应良好,更是开始全面发挥作用。

移植的成功,不仅印证了陆道培对同卵双胞胎之间开展同质骨髓移植可以获得成功的推论,更是挽救了一个年轻的生命,这距离他的初心更进一步了。“让可以再生的造血干细胞去挽救不可再生的生命,我觉得是最值得做的事情。”

这一病例也成为全球范围内术后生存时间最长的成功案例。2024年,张秋兰在儿孙的陪伴下去世,此时,距骨髓移植成功已过去了60年。

陆道培与张秋兰

一次敢为人先的探索,改变了张秋兰及无数血液病患者的命运。陆道培回忆起当时的情形时说道:“成功不是靠大胆,而是靠长期准备和严谨的科学。”

三

1980年,陆道培迎来了一个重要的机会,他通过世界卫生组织委托卫生部主办的出国学者考试,第一次踏出国门。在英国皇家医师进修学院进修半年后,他又辗转至法国、瑞士、德国几个著名的骨髓移植和白血病诊治中心访问学习。

回国时,他随身携带的两个大皮箱中,已被密密麻麻的学习笔记和相关资料书籍填满。此时,骨髓移植已成为世界医学界公认的治疗白血病、再生障碍性贫血的有效手段。陆道培已清楚地知道,张秋兰病例的成功绝非偶然,同卵双胞胎之间的移植,属人类白细胞抗原全相合类型。1981年,美国《国际血液学会会刊》刊登了陆道培的论文并引发轰动,国际血液界同仁才得知,早在17年前,一位年轻的中国医生就已经成功完成了亚洲第一例、世界第四例同基因骨髓移植。

陆道培与血液团队

回国后,陆道培创建了北京医学院血液病研究所(现北京大学血液病研究所),这里记录着破解世界医学难题的研究全过程。这是怎样艰难的起笔?我们或许无从想象。当时血液组团队六七个人,连一间正规的无菌层流室都没有。若从美国进口无菌层流室需要三万美元,思来想去之后,陆道培决定自己动手。他将办公室腾出,打通两间病房,用双人床架在塑料薄膜内作超净床,买了鼓风机自制高效过滤器……土法改造竟真的达到了无菌标准,经测试检验,符合美国宇航局百级洁净度的标准。“创造条件不是说凑凑合合的创造,要创造合乎要求的条件。”这是陆道培的底线,也是心中的金线,因为一切都是为了生命。1981年9月30日,这间小小的无菌层流室迎来了一位身患急性白血病的女大学生。骨髓移植的供者,是与女孩人类白细胞抗原相匹配的哥哥。经过陆道培团队50多个日夜的奋战,中国首例异基因骨髓移植宣告成功。

此举不仅开创了我国骨髓移植治疗先河,使众多白血病患者重获新生,而且标志着中国骨髓移植开始正式进入与世界同期竞赛的新纪元。

20世纪90年代,陆道培在血液层流病房工作照

四

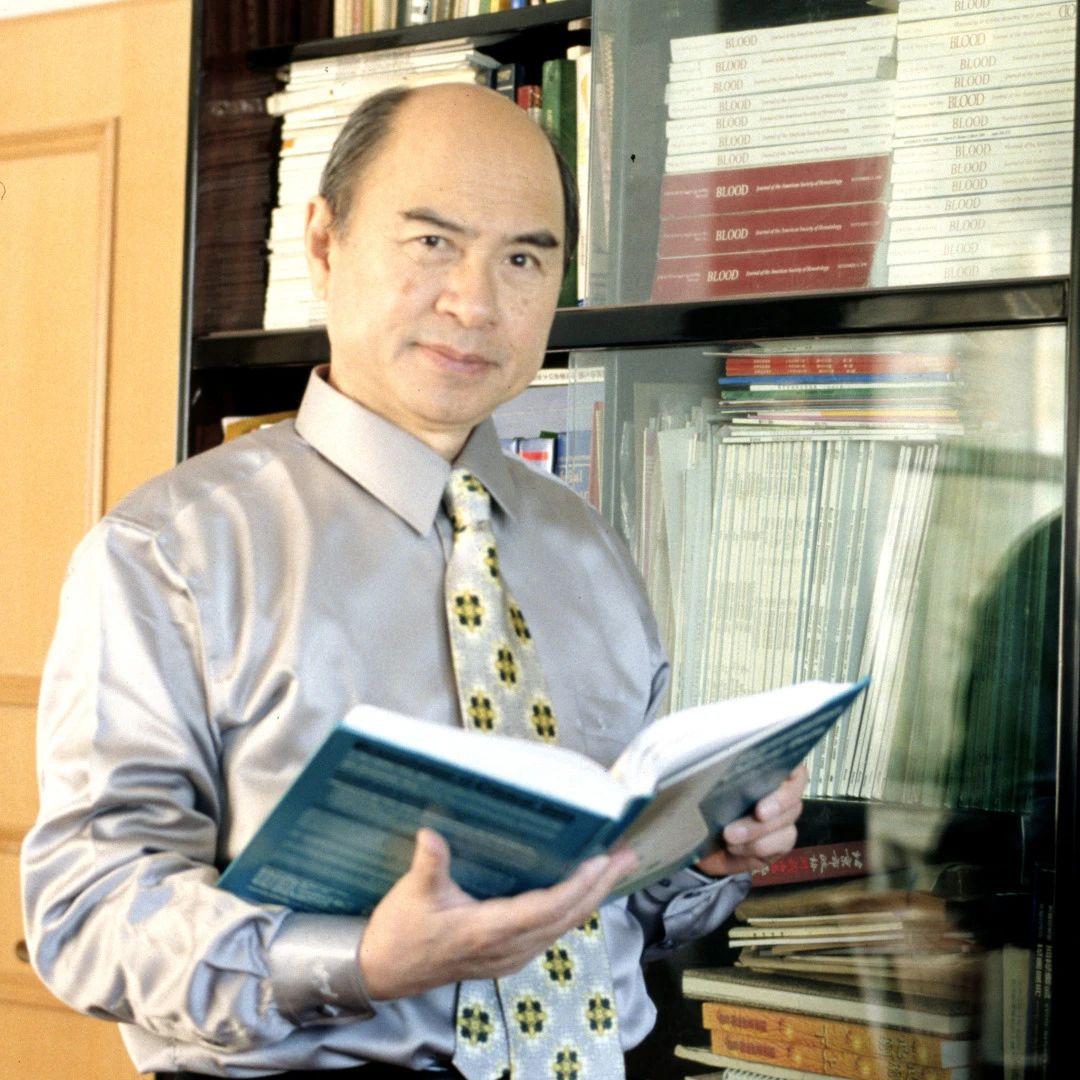

陆道培

从青丝到白发,陆道培矢志不渝、求索不息,用70年坚守书写了中国血液病学的传奇:成功完成亚洲首例、世界第四例异体同基因骨髓移植;成功完成国内首例HLA(人类白细胞抗原)相合异基因骨髓移植;成功完成国内首例非血缘造血干细胞移植;成功完成国内首例ABO主要血型不相合骨髓移植;成功完成国内首例超大体重成人双份非血缘脐血移植;首次证实混合胎肝细胞移植可降低移植物抗宿主病(GVHD)风险;创新性发现单倍型异基因骨髓与去T细胞自体骨髓混合移植可形成嵌合体而不引起GVHD;证实大蒜提取物具有抗巨细胞病毒作用;胎盘丙种球蛋白对GVHD具有治疗效果……这一系列中国血液病学领域的开创性成就,为无数血液病患者带来希望。大爱无言,薪火永续。他躬耕杏林、桃李芬芳,培养出两院院士、博士及博士后等大批医学领域杰出人才。

陆道培、王德炳与学生们在一起

学生们为恩师陆道培庆生

以陆道培为代表的中国医者从未放弃希望,他们为患者奔走一生,不断创造希望,逆转生死。山河为证,医者仁心永存。陆道培留下的不仅是技术突破,更是一代大师永存的风范——对医学的赤诚、对生命的敬畏、对家国的担当。

五

2025年4月2日,“中国骨髓移植之父”陆道培院士走完93年光辉历程。巨星陨落,山河同念。无数人共同缅怀这位医学大家,在留言中表达着追思与感恩:

“永远会记得您,因为您我得以重生!”

“感谢院士,给了我们白血病患者第二次生命。一路走好!”

“沉痛悼念陆道培院士,是他的团队挽救了我爱人的生命!”

“作为一个白血病康复患者,受益于陆老的医学事业,沉痛哀悼,陆老一路走好!”

“1989年我在北医人民医院做了骨髓移植,是以陆道培教授为首的医疗团队给了我第二生命,再生之恩天高地厚,永志不忘!”

“沉痛悼念陆道培院士,是他的团队挽救了我儿子的生命,陆院士一路走好!”

“陆院士是我的救命恩人,他永远活在我的心里。”

“我家弟弟于2018年4月在北京大学人民医院行造血干细胞移植术,于今整七年矣。给了父母孩子一个完整的家!虽未谋面,深受其恩!愿陆道培院士一路走好!”

“我是陆院士成就的受益者,没有你们的研究付出就没有我们血液病人的第二次生命”

“您让无数在绝望边缘挣扎的家庭重获新生,感恩陆院士的攻克的医学难题,陆院士一路走好!”

今天,在百合和白菊的簇拥下,“中国骨髓移植之父”陆道培院士,在鲜红党旗的覆盖下静静安卧。他的话语穿越时空,至今回响:“做医生,我觉得这一辈子的选择,没有选择错。如果我有第二次生命的话,我还愿意做医生。”

(人民医院)

编辑:玉洁