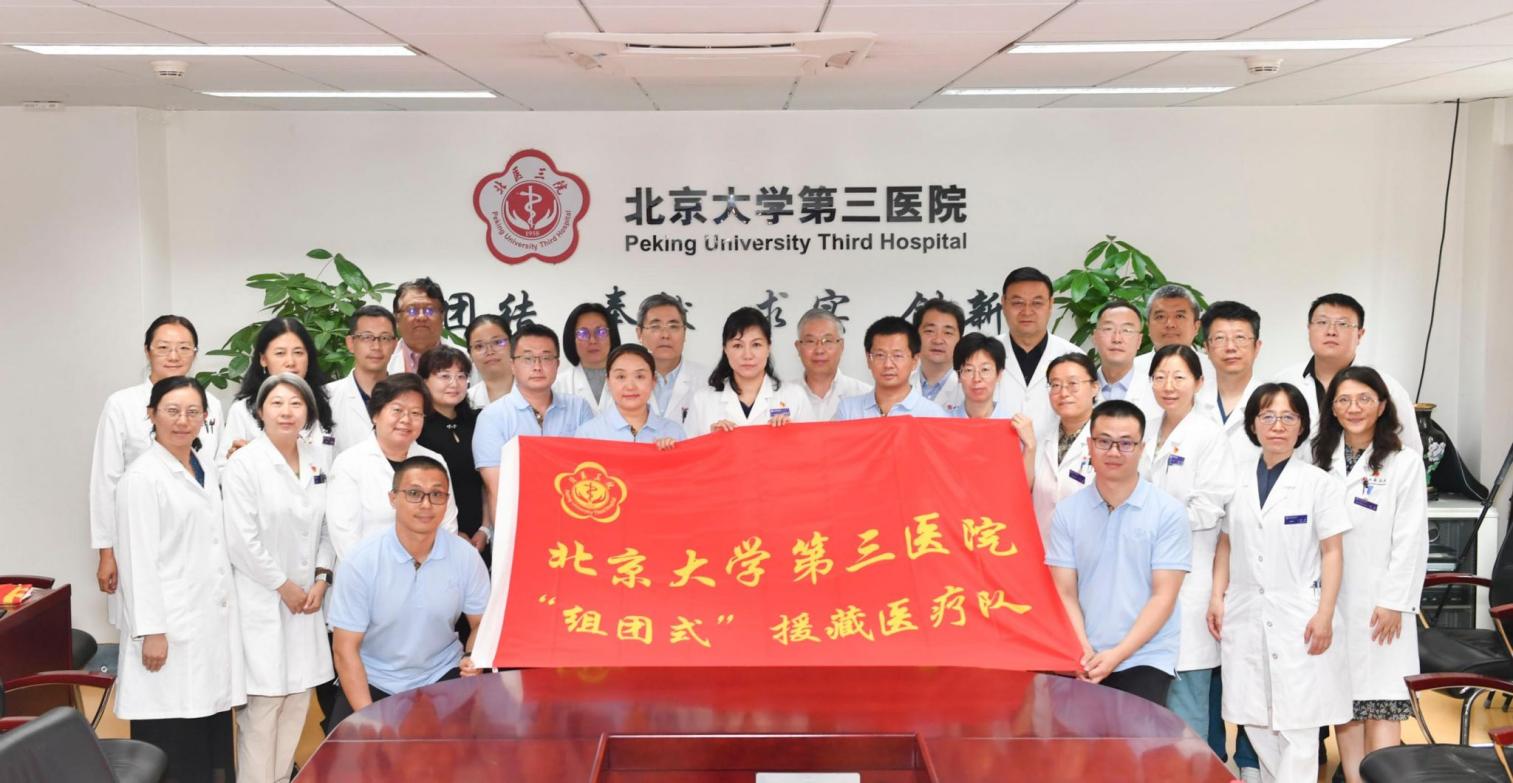

北京大学第三医院召开第十一批援藏干部、“组团式”援藏医疗队欢送座谈会

2025年7月25日中午,北京大学第三医院召开欢送第十一批援藏干部和第十一批“组团式”援藏医疗队座谈会,欢送他们进藏工作,并送上诚挚祝福和殷切期望。心血管内科祖凌云作为第十一批援藏干部,将到西藏大学开展为期一年半的援藏工作,任西藏大学医学院院长。儿科孙晋波(队长)、护理部王攀峰(副队长)、妇产科宋颖、神经外科张嘉、胸外科贺未、疼痛科赵自芳,作为北京大学第三医院第十一批“组团式”援藏医疗队成员,到西藏自治区人民医院,开展为期一年的援藏工作。

会场

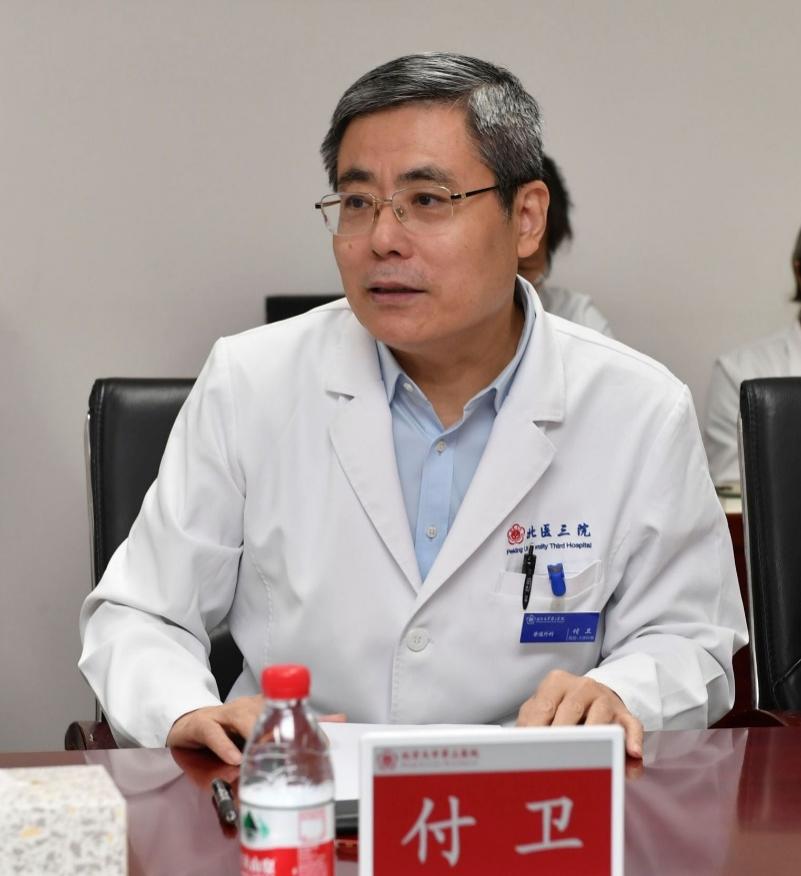

北京大学第三医院党委书记金昌晓、院长付卫、党委副书记姜雪、副院长李蓉,党院办、医务处、人事处、宣传中心、工会等职能处室领导,派出队员所在科室领导、老队员代表、队员家属代表等参加欢送会。党院办主任赵峰主持会议。

付卫致辞

欢送会上,付卫院长在致辞中表示,十年援藏之路,有艰辛也有收获,感谢队员们的无私奉献。今天,第十一批援藏队员即将启程。 每一位援藏队员背后,是每个家庭默默无闻的支持与付出,是科室的全力支持,为援藏医疗队筑起坚实的后盾。“希望大家保重身体,顺利完成任务,平安归来。”他叮嘱大家在援藏期间务必把安全放在首位,既要注重自身安全,也要保障医疗质量和安全,多与当地同仁沟通,尊重当地风俗习惯、宗教信仰。

崔专发言

“援藏经历是人生旅途上最壮美的风景之一。三年前,我带着大家的祝福踏上了援藏征程。今天,同样把这份真挚的祝福送给你们。”北京大学第三医院第八批医疗人才“组团式”援藏医疗队队员、肾内科崔专深情回顾了自己援藏的经历。她表示,援藏工作充满挑战,要比平时看得更广、想得更多,帮助当地科室推动学科发展。她叮嘱新一批队员们进藏后保重身体,团结协作,互帮互助,并祝他们顺利完成援藏任务。

祖凌云发言

“我的内心充满激动、感恩,更感受到一份沉甸甸的责任。”祖凌云在发言中动情地说。她结合西藏特殊的地理环境和文化特色,阐述了医疗援藏工作的重大意义,并表示必将肩负组织的信任,全力以赴,做好国家区域协调发展战略、“推动西部大开发形成新格局”的践行者;落实新时代党的治藏方略,增进民生福祉、铸牢中华民族共同体意识的行动者;连接首都与边疆、促进医学交流与融合的桥梁。

孙晋波发言

“希望能把我们好的理念、好的做法、好的技术留在雪域高原,让更多的藏区儿童获益。”作为三院儿科首位援藏队员,孙晋波回顾了前期与受援单位开展学术交流活动等进藏准备工作。他表示有了前期的热身,对此次援藏充满了信心。作为北医“组团式”援藏医疗队总领队、北京大学第三医院“组团式”援藏医疗队队长,他表示将在援藏工作中团结、带领队友,通力协作,克服困难,圆满完成援藏任务。

队员们发言

援藏医疗队员们各自进行自我介绍,并发表临行感言,互相之间增进了解。他们纷纷表示必将赓续北京大学第三医院“组团式”援藏医疗队的优良传统,以精湛医术服务高原群众;充分发挥专业优势,开展新技术,开拓新领域,把北京大学第三医院的先进诊疗技术和管理经验毫无保留地传授给当地同仁,推动当地学科发展;在开展医疗工作时,将充分尊重藏族同胞的风俗习惯;以高度的责任感和使命感,团结协作,圆满完成援藏任务,为提升西藏医疗卫生服务水平、促进民族团结进步作出三院贡献。

崔晓鸥发言

“有些责任比小家团圆更重要,有些担当比个人得失更重要。这份事业,值得付出,值得奉献。请你们放心在前方工作,家里有我们!”第十一批援藏队员张嘉的爱人崔晓鸥也来欢送会现场,代表第十一批援藏医疗队队员家属发言。她表示,援藏工作意义重大,是守护高原人民健康福祉的崇高使命,也是北京大学第三医院人践行医者仁心、担当社会责任的具体体现。家属们会守护好小家,做队员们最稳固的大后方。

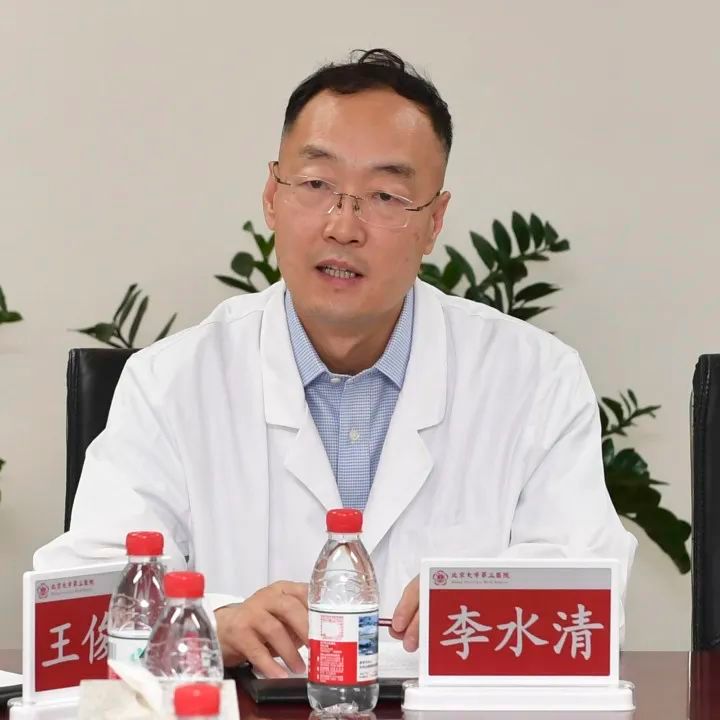

李水清发言

“医院一直是援藏队员最温暖的后盾,科室将继续为队员们提供全力支持。”疼痛科主任李水清代表队员所在科室发言。他表示援藏工作不仅是一次医疗支援任务,更是一项政治任务与历史使命,是家国情怀的生动体现。重任在肩,需要队员们勤于工作、甘于奉献、勇于担当。疼痛科将继续为援藏工作贡献力量,推动疼痛质控工作。援藏是一次宝贵的经历,相信大家一定会有所收获,得到成长。

所在科室领导发言

“无论是工作还是生活上的需求,医院和科室都将全力支持。”“希望大家珍惜此次援藏机会,在实践中不断提升自身能力,实现个人成长与价值。”各派出科室负责人分别介绍了科室参与援藏的情况,此次援藏队员的业务专长和工作经历,促进队员间的相互了解。针对不同援助学科的特点,科室领导对队员们提出了具体的工作要求和期望,勉励大家充分发挥专业优势,为西藏医疗卫生事业发展贡献力量。

职能处室负责人发言

工会、医务处、宣传中心等相关职能处室负责人表示,已按照既定安排完成了援藏物资准备、行前培训等各项工作。十年援藏,医院在后勤保障方面积累了丰富经验,将继续发挥保障支撑作用,一如既往做好服务,助力队员们顺利完成援藏任务。

金昌晓讲话

金昌晓书记在总结讲话中表示,援藏十年,今天欢送第十一批援藏队员出发,令人激动,也意义深远。他从三个方面对援藏工作深入开展提出要求:首先,在援藏工作中要有高度政治性。实现中华民族伟大复兴,离不开医疗卫生等民生领域的协同发展。北京大学第三医院十年来一直把援藏作为重要政治任务,持续加强对西藏自治区人民医院的帮扶,力求不断提升医疗服务水平。其次,援藏工作必须体现高度的组织性。援藏队员代表北大、北医,代表北京大学第三医院的专业水平和精神风貌。要提高政治站位,以过硬的业务能力和良好的团队协作为当地百姓服务。第三,援藏还要体现专业性,做到“授人以渔”,注重传帮带和本地人才培养,也要加强对当地医疗卫生事业和风土人情的了解,获得个人成长。最后,金昌晓代表医院对所有援藏队员及其家属表示衷心感谢,并祝愿大家平安顺利,圆满完成任务。

参会人员合影

2015年8月,中央第六次西藏工作座谈会作出开展医疗人才“组团式”援藏的战略决策,标志着卫生援藏模式的历史性转变。十年来,医疗人才“组团式”援藏工作不断深化,深入开展“以院包科”“师傅带徒弟”等工作,受援医院取得了历史性成就、发生了历史性变革,各族群众在家门口享受到了高水平的医疗服务。

北京大学第三医院一直以来高度重视“组团式”援藏工作,把“组团式”援藏工作作为重要的政治任务,目前,已从普通外科、消化科、妇产科、骨科、肿瘤化疗与放射病科、胸外科、呼吸与危重症医学科、神经内科、运动医学科、急诊科、耳鼻喉科、风湿免疫科、内分泌科、肾内科、眼科、放射科、泌尿外科、疼痛科、信息管理与大数据中心、护理部、神经外科、心血管内科、儿科、肿瘤放疗科等科室共选派援藏队员68人次,深入扎根雪域高原。诊治急难危重症患者,创造了一个个首例,填补了一个个技术领域的空白;支持西藏自治区人民医院学科建设与人才建设,把先进技术和管理经验带到了雪域高原,极大提升了受援科室的服务能力与运行效率,激活了西藏自治区人民医院发展活力;以“师带徒”模式培养本土人才,为当地留下了一支医疗水平信得过、服务能力过得硬、当地医院留得住的医疗队。

习近平总书记强调:“经济要发展,健康要上去。人民群众的获得感、幸福感、安全感都离不开健康。要大力发展健康事业,为广大老百姓健康服务。”未来,北京大学第三医院医疗人才“组团式”援藏医疗队,将继续发扬援藏精神和北京大学第三医院院训精神,在雪域高原开拓进取、真抓实干,提高当地医院医疗服务水平,带动西藏卫生健康事业高质量发展,为推动健康中国建设,推进民族团结进步事业再立新功。

援藏干部介绍

祖凌云

中共党员,北京大学第三医院心血管内科主任医师,教授,博士生导师,美国约翰霍普金斯大学博士后,北京大学第三医院心血管内科副主任,北京大学青藏高原研究院副院长,国家卫生健康委员会心血管分子生物学与调节肽重点实验室副主任,血管稳态与重构全国重点实验室PI,国家卫健委首届医学高层次人才计划“国家优秀青年医师”,美国心脏病学会专家会员FACC,欧洲心脏病学会专家会员FESC。

中华医学会心血管病学分会心血管指南与共识学组副组长,北京医学会心血管分会委员,北京大学医学部血管健康研究中心心脏和血管健康教育专家委员会副主任委员,北京医师协会心脑血管健康慢病管理专家委员会副主任委员,中国老年保健协会心脑血管疾病防治管理专业委员会副主任委员,北京慢性病防治与健康教育研究会心血管病学分会副主任委员。

此次作为中组部、教育部第11批援藏队员前往西藏大学医学院工作,我深感荣幸,也深知责任重大。非常感谢组织的信任, 给予我这次奉献高原的宝贵机会;感谢北京大学和北京大学第三医院的培养,使我有能力担此重任;感谢心内科全体同事和家人的全力支持,是你们的鼓励、理解与包容,让我能心无旁骛地奔赴远方。援藏不仅是一项工作,更是一份使命;不仅是一次历练,更是一生的荣光。未来,我定不负所托,在雪域高原上,脚踏实地工作,与当地的同事携手同行,为推动西藏医学教育发展贡献自己的力量。

孙晋波

医学博士,北京大学第三医院儿科副主任医师,专业方向为儿童消化系统疾病、食物过敏、营养评估与干预。主持北大医学交叉研究种子基金、北京大学医学部教育教学课题各1项,参与国家及省部级课题多项。担任中华医学会儿科学分会第18届消化学组青年委员,中国优生科学协会妇儿免疫学分会常务委员,中西医结合专家志愿者委员会儿科专业组委员,北京整合医学会儿科学分会委员,曾获北京大学医学部优秀共产党员,北京大学第三医院优秀教师等荣誉。

作为北京大学第三医院首位儿科“组团式”援藏医疗队员,此次援藏工作中,我将搭建好北京大学第三医院与西藏对口医院儿科沟通的桥梁,为后续援藏工作奠定坚实基础。其次,要把我们好的理念、好的做法、好的技术留在雪域高原,让更多的藏区儿童获益。援藏工作中,我会多与当地的医疗同行交流,多向以往各批次援藏队友学习,相信在学校、医院、科室的强力支持下,一定能够圆满完成此次援藏任务。

王攀峰

硕士,主任护师、硕士生导师,现任北京大学第三医院护理部副主任。担任中华医学会肿瘤放射治疗委员会护理学组组长、中国抗癌协会肿瘤微创治疗专业委员会粒子治疗分会护理学组第三届委员会主任委员等学术职务。以第一作者/通讯作者发表国内核心期刊/SCI论文40余篇,主编/副主编专著14部,参编/参译专著7部。主持国家卫生健康委员会、北京护理学会等院内外课题基金10余项。现任《中华护理杂志》、《中国护理管理》等期刊编委或审稿人。曾获“荣耀医者·美丽天使”称号、中华护理学会科技奖二等奖、北京大学优秀党务工作者、北京大学医学部优秀护理部主任等荣誉。

在三院工作了20余年,北京大学第三医院一批批的援藏干部的精神鼓舞着我,他们的身上,我看到了援藏精神,那就是“缺氧不缺精神,革命理想高于天”, 是他们让我有勇气积极报名,有机会参加援藏工作。作为一名资深的护理工作者,我始终坚信,“护理之道,无问西东”,无论是在北京,还是在拉萨,我将在圣洁的燕帽上,续写我们护理的动人故事。在援藏期间,我将以白衣为甲,初心为炬,传播护理知识和技术,通过自己的努力和奉献推动当地护理事业发展!

宋颖

医学博士,北京大学第三医院妇产科副主任医师,长期从事生殖内分泌医教研工作,擅长不孕症和妇科内分泌疾病诊治,辅助生殖技术及相关并发症处理。其主要研究方向为辅助生殖技术治疗安全性及有效性、无创生育力评估等,作为课题骨干参与6项国家级科研项目和6项多中心临床研究。

现任亚太生殖医学会(ASPIRE)工作秘书、中国医疗保健国际交流促进会生殖医学分会副秘书长、中国中药协会女性生殖健康药物研究专委会委员。曾荣获妇幼健康科学技术奖一等奖、北京医学科技奖医学科普奖、中国医院管理奖银奖及学科管理十大价值案例第一名,并获评北京市妇幼健康科普“金牌讲师”、北京大学第三医院本科生优秀指导教师和优秀教师奖。

即将踏上前往西藏的征途,我深感责任重大,使命光荣。作为一名生殖医生,我希望能尽己所能帮助患者,同时,与当地医生交流经验,提升诊疗水平。援藏工作既是挑战,也是学习的机会。高原环境对身体和意志都是考验,但我相信,凭借扎实的专业能力、团队协作支持,以及后方北京大学第三医院大家庭的保障,我们一定能克服困难,顺利完成使命。感谢医院的信任,让我有机会参与这项重要的工作。我将以饱满的热情和坚定的信念,投入到援藏工作中,贡献自己的力量,不负此行!

张嘉

北京大学第三医院神经外科主治医师。从事临床工作10余年,积累了大量的临床经验,擅长神经外科常见疾病的诊治,近年来专注脊髓脊柱亚专业,对脊髓肿瘤、脊髓空洞症、肠原性囊肿、脊柱退行性变等疾病的起源、转归、远期预后等进行了全面的研究,并在手术治疗中,形成了半椎板入路、椎板间开窗、椎板成型、微通道、内镜以及椎间孔镜等多种微创方式的专业特色。参编《脊髓肿瘤外科学》《器官系统整合教材》,参译《脊神经解剖与显露》《神经外科模拟技术》等。担任北京大学医学部神经外科学系委员,北京医学会脊髓脊柱学组委员等学术任职。

作为第十一批医疗人才“组团式”援藏队伍的一员,即将踏上征途,我既紧张又兴奋。西藏被称为“世界的第三极”,是我心中的圣地,向往许久从未到达。此时,既有对高原环境的敬畏,更感觉肩上有沉甸甸的责任,作为援藏队员,不能辜负这片土地的期望和厚爱。作为一名医生,唯有不负所托,贡献自己的一份力量,共同努力,让美丽的雪域高原更加美好!

贺未

医学博士,北京大学第三医院胸外科主治医师。从事一线临床工作10余年,临床经验丰富。擅长胸部肿瘤的微创治疗,主要包括以胸腔镜基础的各种肺叶、段切除,食管癌切除,纵隔肿瘤切除;熟悉胸部肿瘤的新辅助,辅助治疗,肿瘤患者的全程管理;对于普胸外科疾患,如气胸、胸部外伤等也有较为深入的研究。参与发表SCI及核心期刊论文10余篇,参译《食管癌》《单孔胸腔镜》等著作,拥有专利多项,并主持相关课题。常年参与教学工作,教学经验丰富。

这次接过援藏接力棒,深感使命光荣而责任千钧。作为北京大学第三医院“组团式”援藏医疗队的一员,我将秉持北京大学第三医院院训精神,把北京大学第三医院先进技术和优良传统带到高原,在雪域高原扎实开展工作。尊重当地习俗与信仰,与同仁同心协力,悉心传授经验,助力培养当地医疗人才。高原虽有挑战,但我定当接续努力,为提升当地医疗水平,让藏区群众就医更便捷尽绵薄之力。

赵自芳

医学博士,北京大学第三医院疼痛科主治医师,擅长以脊柱内镜、射频消融、脊髓与神经调控、区域阻滞等微创技术治疗各类慢性疼痛疾病。参与多项基础与临床课题,在SCI或中文核心期刊发表论文20余篇,其中第一作者(或共一)发表SCI论文6篇,中文核心2篇,参与编译疼痛医学相关专著多部。担任中华中医药学会脊柱微创专家委员会青年委员、国家卫生健康委能力建设和继续教育疼痛医学专家委员会秘书。

苍茫雪域高原路,千载冰川诵经鼓,西藏,纯净圣洁的雪域高原,一直是我魂牵梦绕的地方。非常有幸能成为第十一批“组团式”援藏医疗队的一员,即将踏上西藏这片神圣的土地,带着北大医学、北京大学第三医院和疼痛科的标签,追随着一代代援藏人的脚步,去完成应有的使命和担当。慢性疼痛人群广泛,严重威胁患者的健康,未来援藏的一年里,在离蓝天白云最近的地方,我一定仰望星空,脚踏实地,努力为更多的患者除痛治痛。

(北医三院 郭婧博)

编辑:韩娜